Extrarente – Vorschlag der Verbraucherzentrale ist nicht praxistauglich!

Die Forderung der #Verbraucherzentrale eine Extrarente einzuführen, basiert auf der Idee, dass jeder #Arbeitnehmer einen Betrag von seinem Gehalt abziehen lässt und dieser Betrag dann in einem #Sparvertrag angespart werden muss (opting Out).

Der Sparbetrag soll also automatisch einbehalten werden und von dem #Arbeitgeber auf ein Sparprodukt eingezahlt werden, dass unter öffentlich-rechtlicher Beaufsichtigung besteht.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Arbeitnehmer dies auch abwählen oder den Sparbetrag jederzeit ändern.Am Ende wird das Kapital in der Rentenphase ausgezahlt.Auf den ersten Blick hört sich die Idee sehr gut an.

Allerdings bei genauerer #Betrachtung ist es völlig #praxisfremd.

Gründe:

- Zunächst einmal wäre der Arbeitgeber damit belastet. Der Arbeitgeber müsste jederzeit die Sparraten anpassen und dies auch aufgrund des #Nachweisgesetzes dokumentieren. Wenn steuerliche oder sozialversicherungsrechtliche Bereiche betroffen wären, dann müsste der #Arbeitgeber dies auch im #Lohnkonto und in den #Entgeltunterlagen festhalten.

2. Die Gelder sollen in Fonds gelegt werden. Es besteht hier durch keinerlei Garantie einer Rente für später.

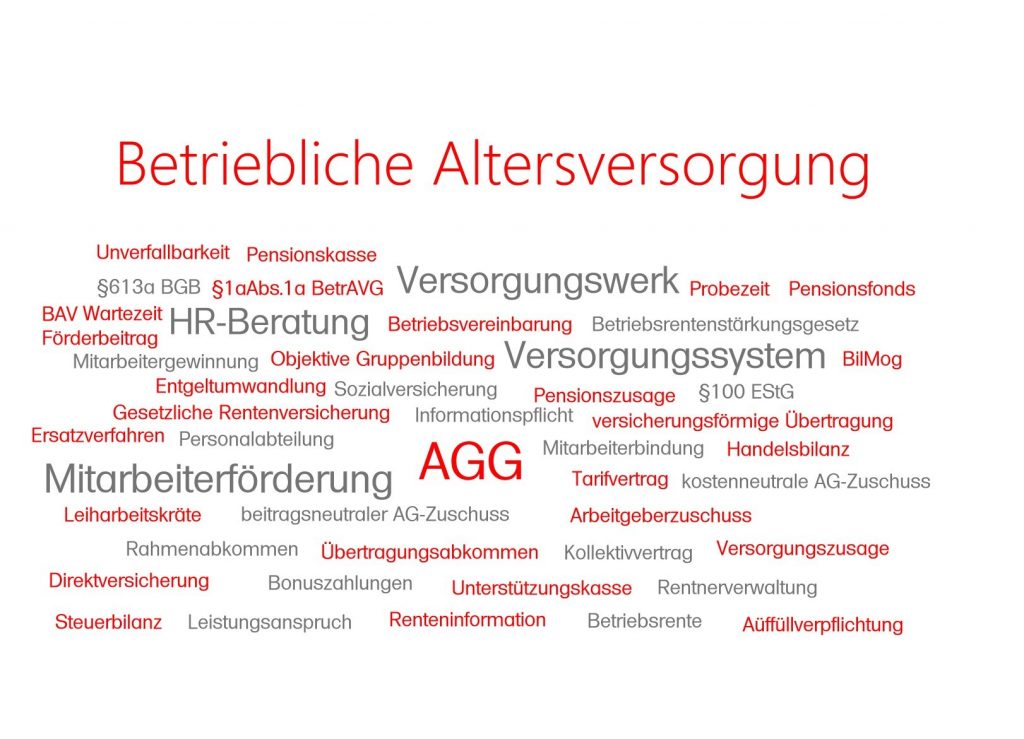

Beim #Betriebsrentenstärkungsgesetz gibt es beim so genannten #Sozialpartnermodell auch keine Garantie, allerdings wird das Geld hier aufgrund gesetzlicher Vorschriften (PFAV) angelegt, wodurch eine indirekte Garantie vorhanden ist.

In der bisherigen #betrieblichen #Altersversorgung (die es neben dem #Sozialpartnermodell gibt) ist eine Garantie in Form einer Leistungszusage vorhanden, wodurch eine #lebenslange #Rente gezahlt werden muss.

3. Ebenso ist in dem Modell #Extrarente keine lebenslange Zahlung garantiert. Ist das Sparbuch verbraucht, dann gibt es eben keine Zahlungen mehr.

4. Jeder vierte Erwerbstätige wird im Laufe seines Lebens invalide und kann zumindest zeitweise nicht mehr arbeiten.

Die Absicherung der Berufsunfähigkeit/Invalidität wird bei diesem Produkt überhaupt nicht vorhanden sein.

Bei Invalidität beziehungsweise Berufsunfähigkeit müsste der Sparplan abgebrochen werden und die komplette Altersvorsorgeplanung wäre dahin.

In der #betrieblichen #Altersversorgung (#bAV) ist die Absicherung der #Berufsunfähigkeit möglich.

5. Auch die Absicherung der #Hinterbliebenenversorgung wird in diesem Modell überhaupt nicht berücksichtigt.

6. Je nachdem wie die Aufsicht des Modells #Extrarente geplant wäre, hätte der Staat auch darauf Zugriff und könnte Gelder für sich abzweigen.

7. Vor einigen Jahren hatte die Verbraucherzentrale schon einmal ein Riester Produkt empfohlen, das in einem Fonds das Geld anlegt.

Nachdem dann im Jahr 2008 die Aktien nach unten gerutscht sind, mussten die Gelder bei diesem Riester Produkt aus dem vor in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden.

Konsequenz daraus ist, dass wenn öfters größere Schwankungen sind, das Geld umgeschichtet werden muss, damit am Ende ein Mindestbetrag (in Höhe der Einzahlungen) entsteht.

Dieses damals empfohlene Riesterprodukt (Union Investment) hatte erhebliche Verluste dadurch erzielt.

Es ist ein #Armutszeugnis, wenn die #Verbraucherzentrale Produktlösungen empfiehlt, die für viele Menschen keinerlei Absicherung bietet, sondern immer wieder nur #Fonds empfiehlt, die das #Risiko auf den Verbraucher überträgt und wesentliche Bereiche – wie #Hinterbliebenenversorgung, #Berufsunfähigkeit und #lebenslange #Rentenzahlung – außer Acht lässt.

Im besten Fall empfiehlt die Verbraucherzentrale eine #selbstständige #Berufsunfähigkeitsversicherung.

Dabei wird aber völlig vergessen, dass die #Selbstständige #Berufsunfähigkeitsversicherung lediglich über einen gewissen Zeitraum Versicherungsschutz und auch eine Leistungsdauer vorsieht.

Wer also eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, bekommt die Rente maximal bis 65/67 und anschließend keine Leistung mehr.

Wenn diese Person dann kein Geld fürs Alter angespart hat (weil eben während der Berufsunfähigkeit kein Geld zum ansparen vorhanden war), wird dann eben ein Fall fürs Sozialamt oder bekommt eine Minirente von der gesetzlichen Rentenversicherung.

Fatal, was #Verbraucherzentralen so zum Teil alles anbieten und eben nicht die tatsächliche Lebenssituation berücksichtigen.

Für die Mitarbeiter von Verbraucherzentralen sollte eben ein gesetzlicher Mindestausbildungsstand festgelegt werden.

Leider gibt es hier zu derzeit noch keinerlei Vorschriften.

Wer über die #Altersversorgung, #Berufsunfähigkeitsvorsorge und #Hinterbliebenenversorgung berät sollte umfangreiche Kenntnisse vorweisen. Diese sind mindestens

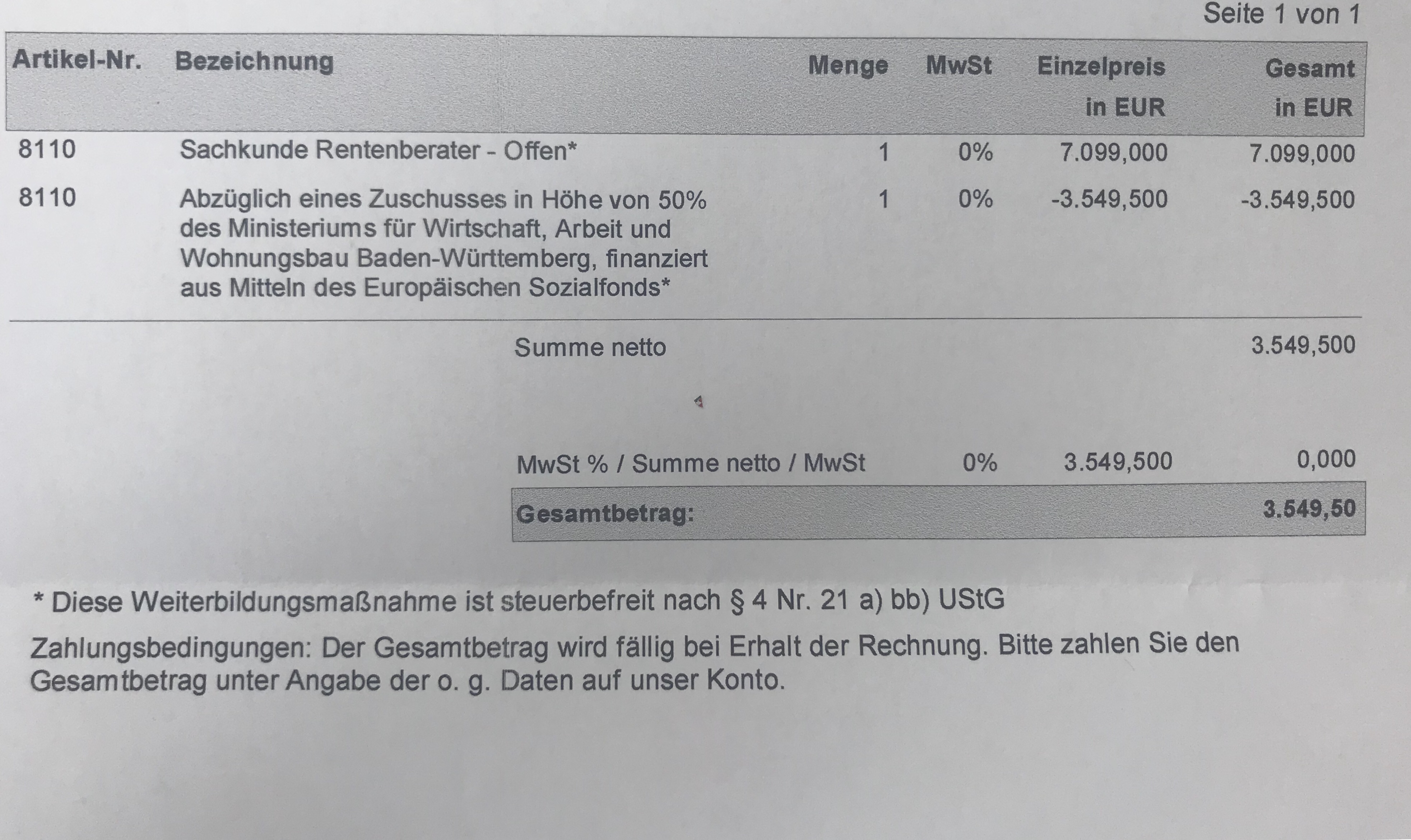

– in der gesetzlichen Rentenversicherung: Theoretischer Sachkundenachweis Rentenberater

– in der betrieblichen Altersversorgung bAV:Betriebswirt für betriebliche Altersversorgung (FH) oder adäquate Aus- und Weiterbildung

– Generationenberater (Pflegeversicherung, Erbrecht etc)

– Kenntnisse in der Privaten Altersversorgung: Fachmann/-Frau für Finanzen und Personenversicherung (Versicherungsfachmann/-Frau bzw. Kaufmann/-Frau für Versicherungen und Finanzen)

Unter diesem Standard sind Berater oft aufgrund fehlender Sachkenntnis nicht geeignet.

Wer nur einzelne Teile beherrscht, wird nie die Überschneidungen und die Möglichkeiten aller Bereiche miteinander Fall knüpfen können.

Wenn der Gesetzgeber schon für die Privatwirtschaft Mindestanforderungen festlegt, dann sollten diese Standards auch für #Verbraucherzentralen gelten,damit unsinnige Modelle wie die Extrarente entweder nicht mehr nach populären Stil ohne genaues Durchdenken publiziert werden.

Hier noch ein interessanter Link zur #Extrarente—> https://www.versicherungspraxis24.de/aktuelles/aktuelle-news/?user_aktuelles_pi1%5Baid%5D=393536&cHash=12b28c7c41d7a0c5b8e748e29703312c