Ein Beitrag von

Die kürzlich vorgeschlagenen Kraftstoff- und Stromverbrauchsstandards in #China sorgen für rege Diskussionen, da ihre Einhaltung für viele #Fahrzeughersteller eine immense Herausforderung darstellt.

Am 21. August veröffentlichte das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) eine Aufforderung zur Stellungnahme zu neuen nationalen Standards, die den #Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen erheblich einschränken sollen.

Dabei müssen Fahrzeuge mit einem Leergewicht von

– weniger als 1090 kg ihren Verbrauch auf 2,57 l pro 100 km senken,

– während Modelle bis 2510 kg einen Grenzwert von 3,3 l einhalten müssen.

– Schwerere Fahrzeuge über 2510 kg dürfen maximal 4,7 l verbrauchen.

Zum Vergleich:

Der Honda Civic 1.5T wiegt 1353 kg und verbraucht nach aktuellen WLTC-Werten fast doppelt so viel wie der neue Standard.

Die Regelungen betreffen nicht nur #Benzinfahrzeuge, sondern implizieren auch, dass Hersteller verstärkt auf Elektro- und Hybridfahrzeuge setzen müssen, um gesetzliche #Vorgaben zu erfüllen.

Andernfalls drohen hohe #Kosten, da die fehlenden Punkte für den #Kraftstoffverbrauch durch den Verkauf von Elektrofahrzeugen kompensiert werden müssen.

Für reine #Elektroautos gelten separate #Stromverbrauchsgrenzen, die zwar weniger streng erscheinen, dennoch ambitioniert sind.

Beispielsweise muss ein Fahrzeug mit einem Gewicht von bis zu 1090 kg unter 10,1 kWh pro 100 km bleiben.

Ein kürzlich vorgestelltes Modell, der Xiaomi SU7, erfüllt diese Anforderungen bereits.

Obwohl die neuen Standards erst ab Januar 2026 greifen sollen und sich die endgültigen Werte bis dahin noch leicht ändern sogar noch verschärft werden können, ist klar, dass diese Vorschriften die Zukunft des chinesischen #Automobilmarkt stark beeinflussen werden.

Benzinfahrzeuge könnten verdrängt werden, während sich der Fokus weiter auf #Elektrofahrzeuge verschiebt.

Die Diskussionen zeigen:

Diese #Entwicklungen markieren einen entscheidenden Schritt in Richtung nachhaltiger #Mobilität und setzen zugleich neue Maßstäbe für die globale #Automobilindustrie.

Und ein Teil der hiesigen #Politik spricht von #TECHNOLOGIEOFFENHEIT während der größte #Automobilmarkt der Welt definiert wo die Reise hingeht…

Das schlimme ist erneut, dass diese Regeln seit 2018 bekannt sind. Aber was taten unsere #Autobauer? Wer hat eine Antwort darauf?

Ich bin sehr ernüchtert, dass wir jetzt in der #Realität ankommen, was jahrelang schön geredet wurde.

Quelle dieser Information mit deutscher Übersetzung

Chinesische Seite

https://view.inews.qq.com/k/20240828A0911400?web_channel=wap&openApphttps://view.inews.qq.com/k/20240828A0911400?web_channel=wap&openApp=false=false

Deutsche Übersetzung

https://view.inews.qq.com/k/20240828A0911400?web_channel=wap&openApp=false

Quelle des Beitrages

——

Ein Kommentar von

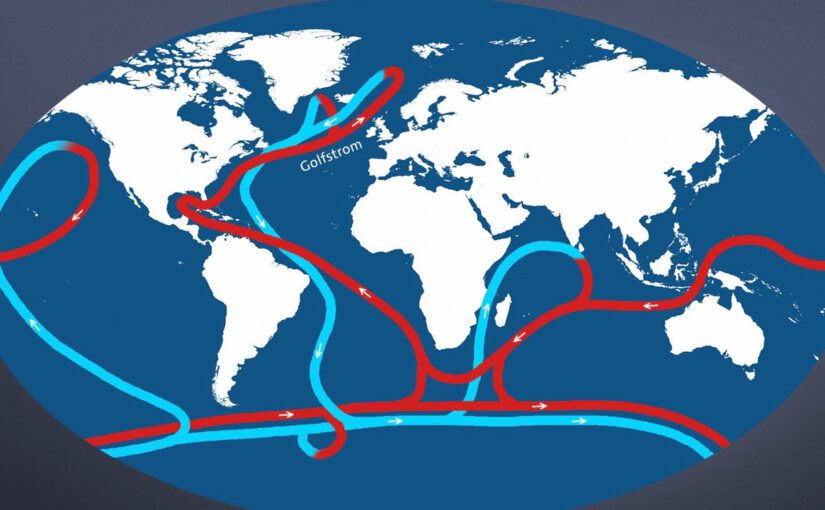

– Wir brauchen ein funktionierendes Klima auf der Erde.-

Durch die Umsetzung der chinesischen Regeln in China sind auch Einflüsse auf die deutschen Autohersteller nicht zu unterschätzen.

So manches Exportfahrzeug wird dann noch weniger verkauft.

Ein Porsche, BMW, Mercedes wir es wohl mit einem Verbrenner unmöglich sein, diese Werte zu erreichen.

De facto ist der Verbrenner – auch in Form von technoligie-offenen Verbrennerarten tot.

Dies hat dann auch indirekt Auswirkungen auf die Autohersteller in Deutschland, denn wenn nach China zukünftig keine Verbrennerfahrzeuge verkauft werden, steigen die Produktionskosten je Stück an.

Die deutschen Autobauer sind vom internationalen Geschäft abhängig. Sie befinden sich nicht auf einer Insel der Glückseligkeit.

Insofern wird sich auch die Technologieoffenheit im Fahrzeugbereich damit erledigt haben.

Aber auch auf dem europäischen Markt oder amerikanischen Markt gibt es Regelungen, dass für jede flotte ein Inch im Bereich von CO2 gilt.

Werden zu viele Verbrenner im Vergleich zu Stromfahrzeugen verkauft, ist der CO2 Wert zu hoch. Es müssen also immer auch von der gleichen Flotte mehr Stromfahrzeuge verkauft werden. Durchschnittlich müssen es circa 20 % mindestens Vollstromern sein.

Die Herstellung von Verbrenner Fahrzeugen wird damit dem Ende angehören.

Man sollte auch nicht unterschätzen, dass voll Stromer erheblich weniger bewegliche Teile hat und auch in der Wartung erheblich günstiger ist.

Lediglich beim Reifenabrieb könnte beim Vollstromer ein schlechterer Wert entstehen. Dafür gibt es zwei Gründe:

- Höheres Gewicht des Fahrzeuges

- Schnellere Beschleunigung aufgrund des Elektrofahrzeuges

Dafür fallen jedoch beim Vollstromer eine ganze Reihe an Kostenblöcke weg:

Hierzu zählen:

– Verbrennungsmotor

– Zündkerzen

– Luftfilter

– Motorenöl

– Ölfilter

– Kühler

– Keilriemen

– Auspuff

– Auspuffkrümmer

– Benzintank

– Katalysator

– Vergaser

– Einspritzanlage

– Benzinleitung

– fast immer Getriebe

– Getriebeöl

– Kupplung

Außerdem sind die Wartungsarbeiten geringer und ca 30 bis 40 Prozent geringer (keine Zündkerzen, bestimmte andere Schmierstoffe etc), braucht in der Regel kein Getriebe und somit kein Getriebeöl.

Garantie:

Hersteller von Elektrofahrzeugen geben eine Garantie auf die Akkus, die mindestens sechs Jahre und 160000 km oder bis zu zehn Jahre und 200.000 km gilt.

Eine annähernd gleiche Garantie gibt es bei Verbrenner Fahrzeugen nicht.