Ein Beitrag von

Gerade weil Extremflügel unser Land gefährden, macht mir der Ruck nach Rechts durch die AfD und besonders der Schritt zu mehr Neoliberalismus durch die CDU und FDP große Sorgen.

Ich gehöre keiner Partei an und bin auch keiner Partei zu irgend etwas verpflichtet. Was sich aber bei der CDU seit Merz und auch bei der FDP seit Lindner & Co. bei der CDU und FDP abspielt, gefällt mir überhaupt nicht!

Über was ich heute hier berichte, gefällt natürlich nicht Merz und auch nicht Lindner.

Bei Gericht entscheiden nicht nur Zeugenaussagen, sondern auch Indizien für eine Straftat. Dabei werden auch Mutmaßungen teilweise zum Herausfinden von Fakten genutzt.

Und genau hier möchte ich ansetzen.

Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft INSM

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft wurde im Jahr 2000 vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründet und wird von Arbeitgeberverbänden finanziert.

Friedrich Merz war zwar nicht direkt an der Gründung der INSM beteiligt, allerdings war Friedrich Merz ab 2005 Gründungsmitglied und bis zur Auslösung 2014 Mitglied des Fördervereins des Fördervereins der Lobbyorganisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.

Schaut man sich die Bekanntmachungen im Bundesanzeiger an, dann ergeben sich dort sehr interessante Informationen.

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH (INSM) wird hauptsächlich von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie, insbesondere dem Verband Gesamtmetall, finanziert. Im Jahr 2023 erhielt die INSM von Gesamtmetall Zuwendungen in Höhe von 5,65 bis 5,7 Millionen Euro. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 summieren sich die Gesamtzahlungen auf rund 100 Millionen Euro

Übrigens: Auch bei Wikipedia

(https://de.wikipedia.org/wiki/Initiative_Neue_Soziale_Marktwirtschaft )

gibt es sehr interessante Informationen, die auch auf die Verbindungen von INSM, der Mittelstands- und Wirtschaftsunion sowie Friedrich Merz hinweisen.

Darüber hinaus gibt es weitere Reportagen, die auch aufdecken, was der Zweck der INSM ist:

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist tatsächlich nicht für die Soziale Marktwirtschaft, sondern für den Neoliberalismus, wie ihn die CDU und die FDP inzwischen verfolgt.

Wer ist MIT (Mittelstands-und Wirtschaftsunion)?

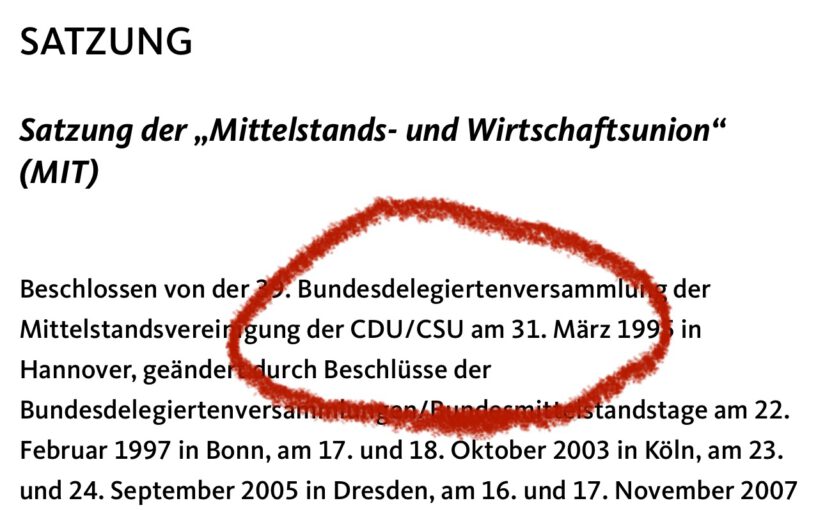

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion ist laut ihrer Satzung eigentlich nichts anderes als eine Tochtergesellschaft von der CDU und CSU. Dies wird aus der Satzung in § 1 Abs. 2 deutlich:

„Die „Mittelstands- und Wirtschaftsunion“ ist eine Vereinigung nach §§ 38 und 39 des Statuts der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) sowie eine Arbeitsgemeinschaft nach § 29 der Satzung der Christlich-Sozialen Union in Bayern e.V. (CSU) in den jeweils geltenden satzungsrechtlichen Fassungen.“

Und wenn die CDU und CSU nach Rechts rückt, dann tut es die MIT ebenso.

Doch welchen Zusammenhang gibt es jetzt zwischen der MIT und INSM?

entscheidend sind die handelnden Personen.

2022 wurde der CDU-Politiker Thorsten Alsleben, bisherig Hauptgeschäftsführer der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, als Nachfolger Pellengahrs als Geschäftsführer des Lobbyvereins bestimmt.

Pellengahr war zuvor in Ungnade gefallen, weil er nach der Baerbock-Affäre mit Angriffen gegen die damalige Grünen-Kanzlerkandidatin einen neuen konstruktiveren Stil der INSM ohne persönliche Verunglimpfungen durchsetzen wollte.

Mit der Amtsübernahme von Alsleben erwartete der Tagesspiegel einen Rechtsruck der INSM und begründete diese Einschätzung damit, dass Alsleben selbst CDU-Chef Friedrich Merz zu reaktionär sei

Alles auf Linie von Merz

Bereits diese Indizien machen deutlich, dass Friedrich Merz mit seinem Chefstrategen Carsten Linnemann und seinem Propaganda-Sprachrohr Spahn eine Multi-Marken-Strategie durchführen.

Der Elitär-Club „DieFamilienunternehmer e.V.

„Die Familienunternehmer“ wurden im Jahr 1949 gegründet. Sie sind eine Interessenvertretung für Familienunternehmen in Deutschland und setzen sich für wirtschaftspolitische Anliegen dieser Unternehmen ein.

Man könnte meinen, dass dieser Verein für Familien steht und besonders human sei. Irrtum!

Marie-Christine Ostermann wurde 2023 im April 2023 Präsidentin des Verbands Die Familienunternehmer. Seit dieser Präsidentschaft ruht die Mitgliedschaft bei der FDP.

Zuvor war sie 2013 Mitglied bei der Freien Demokratischen Partei (FDP) geworden und von April 2014 bis Mai 2015 Landesschatzmeisterin der FDP Nordrhein-Westfalen.

Davor war sie Bundesvorsitzende des Verbands „Die Jungen Unternehmer“. Dies ist ein eigenständiger Verband, der aber ein Tochterverband von „Die Familienunternehmer ist.

Im Jahr 2010 wurde sie auch Aufsichtsratsmitglied der Optikerkette Fielmann AG.

Und was die Fielmann AG betrifft, kann man einige Kontroversen auch bei wikipedia nachlesen.

Hier ein kurzes Zitat: „Fielmann wird seit Jahrzehnten dafür kritisiert, aktiv gegen Arbeitnehmervertretungen vorzugehen. So erhielten Angestellte, die in einer Filiale eine Betriebsversammlung zur Gründung eines Betriebsrats organisierten, wenige Tage später die Kündigung. Für eine andere Filiale wurde ein Privatdetektiv beauftragt, die Beschäftigten illegal abzuhören. Im Jahr 1995 hatten so weniger als fünf Prozent der Filialen einen Betriebsrat.

Ja Fielmann ist ein Familienunternehmen. Eine sehr wohl klingende Bezeichnung.

Seit der Wahl von Marie-Christine Ostermann zur Präsidentin des Verbands Die Familienunternehmer ruht die Mitgliedschaft in der FDP.

Eine ruhende Mitgliedschaft bei der FDP hat jedoch keine Bedeutung, denn der Inhalt vom Programm „DieFamilienunternehmer“ ist auch das Parteiprogramm der FDP.

Viele Kritiker sehen übrigens im Namen FDP inzwischen die Bezeichnung Fossile Deutsche Partei. Grund: Auch das von Christian Lindner vorgestellte 19-seitige Papier versucht den Klimaschutz vollständig aufzuweichen und nach hinten zu katapultieren.

Ein exklusiver Club, der unter sich gerne bleibt

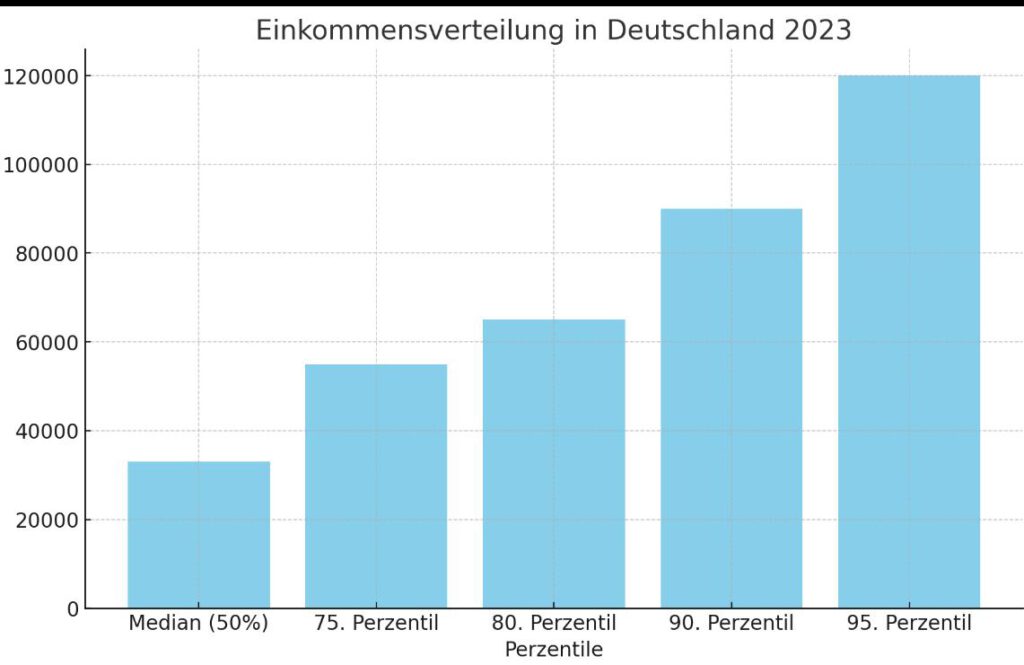

In Deutschland gibt es etwa 3 Millionen Familienunternehmen, die rund 90 % aller Unternehmen im Land ausmachen.

Diese Unternehmen stellen etwa 60 % der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze und 80 % der Ausbildungsplätze bereit.

Der Verband Die Familienunternehmer hat allerdings nur rund 6.500 Mitglieder.

Von 3 Millionen potentiellen Familienunternehmen habe nur 6.500 eine Mitgliedschaft bei diesem Verein.

Nur 0,22 % der Familienunternehmen sind in diesem elitären Club vertreten!

Übrigens ist interessant, welche Gäste Herr Christian Lindner bzw. Christian Dürr zu ihrem Wirtschaftsgipfel eingeladen hatte:

Neben den Vertretern:

– des Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks

– Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

– Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags

war auch die Präsidentin Marie-Christine Ostermann von DieFamilienunternehmer dabei; eine Präsidentin, die gerade einmal 0,22 Prozent aller Unternehmen vertritt, die Familien gehört.

Allerdings lässt die Aktivität des exklusiven Vereins „DieFamilienunternehmer“ tief blicken.

Friedrich Merz gefällt es übrigens, wie derzeit in der Ampel jeder Regierungsteilnehmer das Speil betreibt: „Meins ist besser als Deins.“

Er nutzt die Gunst der Stunde, um weiter zu spalten. Und hierbei setzt er auch sein Spinnennetz gekonnt ein.

Er unterstützt dabei voll und ganz das Programm von Christian Lindner. Klar, Friedrich Merz möchte als Fossil-Lobbyist und Atomkraft in Deutschland ganz lange nutzen oder wieder einführen.

Und in diesen Punkten ist die Schnittmenge von Lindner und Merz sehr hoch. Aber es gibt dabei natürlich eine Reihe von Unterstützer, die ebenso PRO-Fossil und PRO-Atomkraft sind. Da wären beispielsweise:

- alle Tankstellenbetreiber

- Erdölförderer

- Zulieferer

- Tankgesellschaften

- OPEC

- und natürlich auch PUTIN und TRUMP!

Ob deshalb Jens Spahn in den USA beim Parteitag der Republikaner war? Das weiß ist natürlich nicht. Aber die Indizien sprechen eine klare Sprache, was Merz mit seiner CDU in Zukunft will.

Höchst bedenklich ist:

Die Institutionen arbeiten letztendlich für die CDU und FDP. Die Geldeinnahmen von Parteien sind im Transparenzregister und Spenden müssen veröffentlicht werden. Einnahmen der o. g. Institute sind nicht zu veröffentlichen. Lediglich beim Institut Neue SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT handelt es sich um eine GmbH. Hier sind die Einnahmen teilweise durch den Bundesanzeiger oft ersichtlich (zumindest die Bilanzsumme).

Ich sehe hier eine große Gefahr, dass Parteien, die mit solchen Instituten zusammenarbeiten und die für die CDU oder FDP Wahlkampf betreiben, die Spendenmeldungen unterlaufen.

Gerade Friedrich Merz, der 1997 gegen die Offenlegung von Nebeneinkünften klagte, aber vor dem Bundesverfassungsgericht zum Glück verloren hatte, könnte hier vielleicht ein anderer Weg mal als Wirtschaftsanwalt eingefallen sein.

Diese Gefahren sehe ich besonders bei den Parteien, bei denen im Hintergrund reiche Verbindungen bestehen. Also nicht nur bei der CDU, CSU und der FDP, sondern auch bei der AfD.

Quellen:

https://lobbypedia.de/wiki/Initiative_neue_soziale_marktwirtschaft

https://de.wikipedia.org/wiki/Initiative_Neue_Soziale_Marktwirtschaft