Ein Beitrag von

Die gesamte Zukunftsperspektive im Überblick und warum wir jetzt loslegen müssen

- Deutschland bei digitalen Zukunftstechnologien im Rückstand

- Zu einseitig abhängig von traditionellen Industriebranchen

-> Innovationskraft stärken, digitale Transformation voranbringen; Dekarbonisierung der Industrie wettbewerbsfähig machen (inkl. Senkung der Energiepreise)

Im Zentrum einer Modernisierung der Wirtschaft muss dabei die Verbindung von Strukturreformen und Investitionsimpulsen stehen.

Strukturreformen sind nötig, sie werden das Land aber ebenso wenig allein nachhaltig nach vorne bringen wie eine isolierte Lockerung der Fiskalpolitik ohne weitere Reformen.

Für die Modernisierung kann Deutschland auf seine Stärken bauen: einen starken, innovationsfreudigen Mittelstand mit vielen leistungsfähigen kleinen und mittleren Unternehmen, eine breit aufgestellte Industrie, eine ausgeprägte Forschungslandschaft, einen starken Sozial- und Rechtsstaat, unsere soziale Marktwirtschaft.

Deutschland ist zentraler Teil des Europäischen Binnenmarkts, geografisch und ökonomisch.

Ideen:

- Eine europäische ARPA – Wettbewerb um die besten Lösungen

- Sprunginnovationen entwickeln (SPRIND)

- Datenschutzgrundverordnung muss effizienter und einheitlicher umgesetzt werden

- Advance Market Commitments

- Praxis-Checks als Instrument des Bürokratieabbaus stärken

- Standards, wie Nachhaltigkeitsstandards, müssen einfacher und besser umsetzbar sein

- Klimaschutz: Sicherheit in der Planung und Pragmatismus in der Umsetzung

- Fachkräfte stärken, zB Frauen und Migranten

Habeck schlägt einen Deutschlandfonds von Bund und Ländern für Investitionen und Infrastruktur vor.

Erste Säule: Investitionen

Zweite Säule: Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung

Stromkosten weiter senken

Deshalb setze ich mich dafür ein, dass die Netzentgelte deutlich und verlässlich gesenkt werden und der Ausbau der Netzinfrastruktur perspektivisch über den Deutschlandfonds mitfinanziert wird oder die Kosten über einen langen Zeitraum gestreckt werden. Davon profitieren alle.

Stromsteuer für alle massiv senken

Da absehbar europaweit die Preise für CO2-Emissionen steigen werden, müssen wir auf der anderen Seite Strom noch günstiger machen.

Energieintensive Unternehmen im Wettbewerb stärken

Energieintensive Unternehmen, die im globalen Wettbewerb stehen, brauchen besondere Unterstützung.

Offensive für neue Handelsverträge

Deutschland muss seine Handelspolitik weiter diversifizieren.

-> #Habeck legt eine umfassende Wirtschaftsagenda 2030 vor, die sowohl die Investitionen ankurbeln als auch bürokratische Hemmnisse beseitigt. Jetzt sind SPD, FDP und Union in der Pflicht, sich konstruktiv zu beteiligen.

-> Der Deutschlandfonds könnte ein Sondervermögen sein, das zwingend notwendig ist, und Lasten auf mehrere Generationen verteilt. Das ist nur fair.

Das gesamte Dokument gibt es hier:

https://table.media/wp-content/uploads/2024/10/22205128/BMWK_Update_Wirtschaft.pdf#page8

Nachfolgend der Text aus diesem Dokument

Vorwort

Über Jahrzehnte hat die Kraft unserer Wirtschaft dazu beigetragen, dass Deutschland sicher durch schwierige Phasen gekommen ist – als gefestigte Demokratie im Herzen Europas.

Doch jetzt, drei Jahre nach der Pandemie und zwei Jahre nach einem beispiellosen Angriff auf unsere Energieversorgung durch Putins Russland, schlagen die strukturellen Probleme, die viele Jahre ignoriert wurden, voll ins Kontor.

Sie schwächen unsere Kraft – und das inmitten großer geoökonomischer und -politischer Herausforderungen, in denen Deutschland und Europa ihre Rolle neu definieren müssen, um als starker Akteur in der Welt zu handeln.

Die Bundesregierung hat Putins Angriff auf die Energieversorgung abgewehrt.

Die Inflation geht zurück, die Reallöhne steigen.

Die Regierung hat Blockaden gelöst und begonnen, den Reformstau aufzulösen:

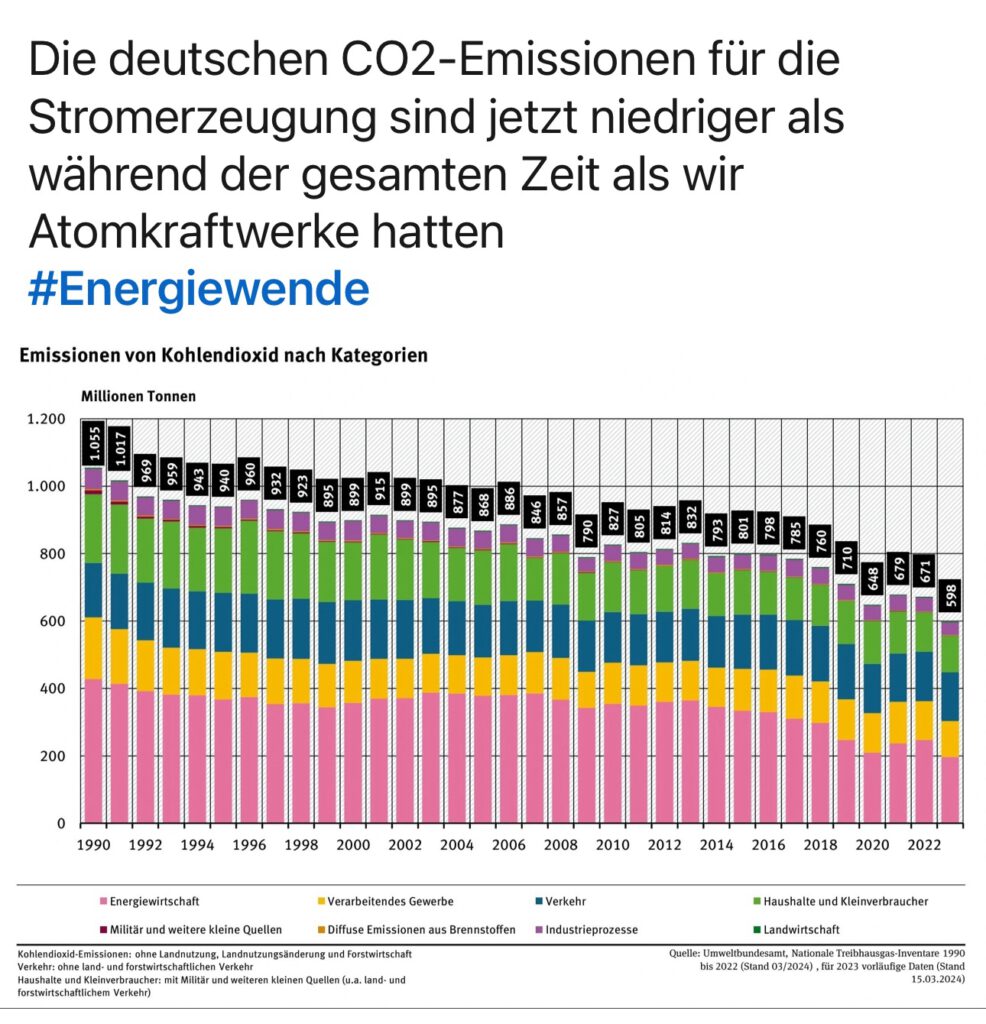

Sie hat Verfahren beschleunigt, den Ausbau der Erneuerbaren Energien auf Rekordniveau gebracht – sie decken bald 60 Prozent des Stromverbrauchs; der Stromnetzausbau ist auf Kurs.

Für die Arbeits- und Fachkräftesicherung, den Abbau von Bürokratie, die Dekarbonisierung der Industrie sind entscheidende Schritte getan.

Auch die von der Bundesregierung beschlossene Wachstumsinitiative wird einen spürbaren Beitrag zur wirtschaftlichen Dynamik leisten, wichtig ist ihre konsequente Umsetzung.

Es sind viele Reformschritte, die Zeit brauchen, bis sie voll wirken.

Aber es ist mehr erforderlich.

Das macht gerade auch der Bericht von Mario Draghi zur Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit deutlich.

Er zeigt auch, wie sehr Europa ins Hintertreffen geraten ist, weil unsere Wirtschaftsstruktur zu statisch ist.

Vor allem bei den digitalen Zukunftstechnologien sind Europa und gerade auch Deutschland im Rückstand.

Das ist einer der ganz wesentlichen Gründe, warum Deutschland und Europa bei der Produktivitätsentwicklung deutlich hinter den USA zurückbleiben.

Wir sind zu einseitig abhängig vom Erfolg der traditionellen Industriebrachen.

Und gerade diese Branchen stehen unter besonderem Druck, weil zentrale Erfolgsfaktoren der letzten dreißig Jahre in Frage stehen.

Um das Wachstum unserer Wirtschaft zu stärken ist es – Draghi folgend – deshalb entscheidend, einerseits die Innovationskraft unseres Landes zu stärken und die digitale Transformation voranzubringen, und andererseits die Dekarbonisierung der Industrie wettbewerbsfähig zu machen – inklusive der weiteren Senkung der Energiepreise.

Im Zentrum einer Modernisierung der Wirtschaft muss dabei die Verbindung von Strukturreformen und Investitionsimpulsen stehen.

Strukturreformen sind nötig, sie werden das Land aber ebenso wenig allein nachhaltig nach vorne bringen wie eine bloße Lockerung der Fiskalpolitik ohne weitere Reformen. Es braucht beides.

Für die Modernisierung kann Deutschland auf seine Stärken bauen:

– einen starken, innovationsfreudigen Mittelstand mit vielen leistungsfähigen kleinen

– und mittleren Unternehmen, eine gut aufgestellte Industrie, eine ausgeprägte Forschungslandschaft, einen starken Sozial- und Rechtsstaat, sowie eine soziale Marktwirtschaft.

Deutschland ist zentraler Teil des Europäischen Binnenmarkts, geografisch und ökonomisch.

Vor allem aber leben hier Menschen voller Tatkraft, Einfallsreichtum und Leistungsbereitschaft:

– Handwerker,

– Ingenieurinnen,

– Unternehmer,

– gut ausgebildete Facharbeiterinnen,

– Innovatoren,

die an der Wertschöpfung für heute und morgen arbeiten.

Es ist Zeit, diese Stärken zu stärken und neue Kraft zu entfesseln. Zeit für ein Update. Deshalb lege ich diesen Impuls für eine Modernisierungsagenda vor.

1. Neue Innovationsdynamik: Wettbewerb für die beste Lösung

Es ist entscheidend, dass wir die Innovationsdynamik in Europa und Deutschland deutlich erhöhen. Nur als wirtschaftlich stärker, unabhängiger und resilienter Raum, in dem wir die technologische Souveränität in Schlüsseltechnologien bewahren (bzw. erlangen), können wir als Deutschland und Europa unsere Interessen und damit unsere Sicherheit schützen.

Auf europäischer Ebene wurden mit dem AI Act, dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act zentrale Rahmenbedingungen gesetzt.

In Deutschland hat die aktuelle Bundesregierung deutliche Impulse gegeben, insbesondere in der Stärkung der deutschen Start-Up-Landschaft durch bessere Finanzierung bei der Gründung, durch Wettbewerb, durch Fonds für die Wachstumsphase.

Wichtig ist, die Neugierde auf Neuerungen zu stärken, der Kreativität freien Raum zu lassen und neuen Technologien mit Offenheit zu begegnen.

Europäisch gewinnen

Den Wettbewerb um die entscheidenden Zukunftsinnovationen

(u.a. KI, Quantencomputing, Biotechnologie, Effizienztechnologien, Cybersicherheit, Batterieforschung, Kreislaufwirtschaft, Fusionsenergie, Raumfahrt…)

können wir nur europäisch gewinnen.

Deshalb sollten wir die neue Amtszeit der Europäischen Kommission nutzen, um uns mit voller Kraft für die nötigen Veränderungen einzusetzen:

Es braucht eine Stärkung des digitalen Binnenmarktes durch konsequente Europäisierung von rechtlichem Rahmen und Aufsichtsbehörden im Bereich von Zukunftstechnologien, Digitalisierung und Telekommunikation, und die Schaffung einer echten Kapitalmarktunion, um wettbewerbsfähiger gegenüber dem amerikanischen Kapitalmarkt zu werden.

Eine europäische DARPA

Die strikte Trennung des militärischen Forschungsbereichs und der zivilen Forschung ist nicht mehr zeitgemäß. In Deutschland haben wir diese Trennung für die Innovationsagentur SPRIND weitgehend aufgehoben.

Für Europa halte ich eine ähnliche Einrichtung wie die amerikanische DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) für nötig, die als staatliche Agentur mit hoher Innovationskraft die Entwicklung neuer Technologien durch innovative Unternehmen vorantreibt.

Die hohe Innovationskraft der DARPA liegt besonders an einem anderen Ansatz: Sie schreibt Wettbewerbe von Robotik bis zu KI- und Cyber-Abwehr aus. Aufgabe ist es, auf die beste Art ein Problem zu lösen. Das bringt einen hohen, teilweise disruptiven Innovationsgrad hervor.

Wir sollten eine solche Agentur in Europa aufbauen, um auf Augenhöhe mit den USA und China kommen.

Mission: Problem lösen

Den Wettbewerb um die beste Lösung müssen wir auch in Deutschland stärken und damit auch die Effizienz des Einsatzes von Fördergeldern.

Wir haben ihn erfolgreich bei der SPRIND erprobt.

Dieses Challenge-Prinzip sollten wir deutlich ausweiten – zum Beispiel eine Challenge zur Vergrößerung der Rechenkapazitäten für KI, für die nächste Generation Solar oder für die Produktion von e-Kerosin durch direktes oder indirektes Einfangen von CO2 aus der Atmosphäre sowie für CO2-neutrale Baustoffe.

Es entsteht eine Win-Win-Win-Situation: Technologieentwicklung wird beschleunigt, innovative Unternehmen erhalten ihren ersten Kunden (den Staat), der Staat erhält die innovativsten Produkte für den eigenen Einsatz.

Das ist gerade auch für Start-Ups und kleine und mittlere Unternehmen eine Chance.

Datenschätze heben, Datenbürokratie verringern

Um das große Potenzial von Datenwissen für Innovation und Produktivität zu heben, ist eine drastische Reduzierung der Datenschutzbürokratie nötig.

Die Datenschutzgrundverordnung muss effizienter und einheitlicher umgesetzt werden – auch, um Doppelregulierung zu vermeiden. Die Zuständigkeit von 17 Landesbehörden [Bayern hat 2, daher 17] beim Datenschutz ist für Wissenschaft und Wirtschaft oft eine bürokratische Hürde.

Hier ist eine Reform beim Datenschutz hin zu Einheitlichkeit, Verlässlichkeit und Einfachheit nötig.

Die Federführung für bestimmte Themen sollte bei einzelnen Ländern liegen, damit Start-Ups zum Beispiel bei der Nutzung von (pseudonymisierten) Gesundheitsdaten nicht für jede Klinik wieder neu mit der jeweils zuständigen Landesbehörde verhandeln müssen. Oder die Digitalisierung in der Schule einfacher wird.

Anreize für privatwirtschaftliche Lösungen

Wir sollten neben konventionellen Förderformaten Instrumente stärken, die den Staat nicht mehr kosten, aber durch den gezielteren Einsatz der Mittel eine größere Wirkung erzielen.

Bei Advance Market Commitments etwa bekennt sich der Staat zu Innovation und reizt so privatwirtschaftliche Lösungen von Herausforderungen an:

Er verpflichtet sich z.B. ein Produkt zu kaufen oder zu subventionieren, wenn es erfolgreich entwickelt wird.

2. Schneller und einfacher werden

Wir brauchen klare Standards. Aber Deutschland und Europa organisieren die notwendige Regulierung zu kompliziert. Gerade für die gut 1 Million Handwerksbetriebe und die kleinen und mittleren Unternehmen ist die Bürokratie nur schwer zu stemmen, aufwändige Genehmigungsprozesse bremsen notwendige Erneuerung.

Die aktuelle Bundesregierung treibt den Bürokratieabbau und die Genehmigungsbeschleunigung mit neuem Nachdruck voran: Planungs- und Genehmigungsverfahren wurden entschlackt und beschleunigt – für Erneuerbare, Stromnetze, Brückenbau, Autobahnen, Schienenverkehr, Industrieanlagen und mehr.

Dabei wird der Schutz von Mensch, Natur und Umwelt in seiner Substanz gewahrt – das ist Maßgabe, auch für weitere Beschleunigungen. Der aktuelle Bericht des Normenkontrollrats zeigt, dass eine Trendwende eingeleitet ist. Jetzt geht es darum, das beherzt umzusetzen und auszuweiten.

Konsequente Umsetzung der Praxis-Checks

Das BMWK hat mit dem Praxis-Check ein neues Instrument des Bürokratieabbaus geschaffen, das großes Potential hat. Es bringt systematisch die Verwaltung von Bund und Ländern und das Wissen der Praktiker zusammen, um Hürden konkret abzubauen:

Bei der Solarenergie haben wir den Anfang gemacht – Windenergie, Unternehmensgründung, Lebensmittelhandwerk, Gastgewerbe und weitere folgen.

Die Praxis-Checks werden flächendeckend und systematisch ausgerollt – in der Wachstumsoffensive sind zwei Praxis-Checks pro Bundesministerium im Jahr 2024 vereinbart, also 30. Das muss jetzt kommen.

Bürokratieabbau als Kernprojekt der EU

Die Notwendigkeit des deutlichen Bürokratieabbaus ist auch bei der neuen EU-Kommission angekommen – inklusive Praxis-Checks.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass sie es jetzt zum Kernprojekt macht und auf Worte Taten folgen.

Nur wenn auch die EU die Trendwende bei der Bürokratieentlastung schafft, wird es bei uns deutlich einfacher.

Klare Standards, einfachere Umsetzung

Der europäische Binnenmarkt hat eine große Kraft und ihm kommt eine entscheidende Funktion zu.

Es ist richtig, dass er klare Standards – auch Nachhaltigkeitsstandards – setzt.

Es darf kein Wettbewerbsvorteil sein, Menschenrechte zu unterlaufen oder die Umwelt zu zerstören. Die Regeln müssen aber einfacher und besser umsetzbar sein.

Weniger Berichtspflichten, dafür mehr Eigenverantwortung bei der Einhaltung von Regeln und dann klare und konsequent durchgesetzte Sanktionen – das sollte die Devise werden.

Das ist ein langer Weg. In der Zwischenzeit sollten wir dafür arbeiten, dass die Regeln einfach umsetzbar werden.

Deshalb setze ich mich zum Beispiel für ein Whitelisting von Ländern mit rechtssicheren Standards ein.

Bei EU-Staaten, bei Kanada, bei Ländern mit hohem Durchsetzungsniveau sollte nicht so viel kontrolliert werden müssen.

Entlastung für kleine und mittlere Unternehmen

Sind Unternehmen berichtspflichtig, reichen sie faktisch diese Pflichten häufig an kleine und mittlere Unternehmen durch, so dass dort hoher bürokratischer Aufwand entsteht.

Hier ist dringend eine Entlastung nötig.

Mit Blick auf die EU-Nachhaltigkeitsberichtstandards, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sollte die EU-Kommission klarstellen, dass KMU für Zeiträume vor dem 1. Januar 2026 nicht in die Berichterstattung mittels Abfragen in den Wertschöpfungsketten einzubeziehen sind.

Im Anschluss müssen dann vereinfachte Berichtsstandards für KMU ausgearbeitet sein. Unabhängig davon sind allgemein die EU-Schwellenwerte für die Definition von KMU lange nicht überarbeitet worden und sollten daher nun zeitnah signifikant angehoben werden, damit mehr Unternehmen von Ausnahmeregelungen und Sonderkonditionen für KMU profitieren.

3. Klimaschutz als Standortfaktor: Sicherheit für die Planung, pragmatische Umsetzung, verlässliche Unterstützung

Die klimaneutrale Modernisierung ist zentrale politische Gestaltungsaufgabe unserer Zeit.

Europa und Deutschland haben sich hier mit Zustimmung aller demokratischen Kräfte für ambitionierte Ziele entschieden.

Diese Orientierung an den realen Grenzen unseres Planeten ist zwingend. Ein Scheitern bei der Bekämpfung der Klimakrise würde dramatischen Schaden für unsere Freiheit und unseren Wohlstand bedeuten. Längst sind auch die allermeisten wirtschaftlichen Akteure dabei, diese enorme Herausforderung ernst zu nehmen.

Neben den großen Industriekonzernen sind es vor allem die mittelständischen Betriebe. Es ist dieser besondere mittelständische Fokus unserer Wirtschaft, der uns bei bestimmtem Technik Weltmarktführerschaft-Status eingebracht und Deutschland insgesamt zu einer der größten Wirtschaftsnationen der Welt gemacht hat. Was die Unternehmen zurecht einfordern, ist Sicherheit in der Planung und Pragmatismus in der Umsetzung.

Verlässlicher Rahmen

Auf Zukunftsmärkten konkurrieren Unternehmen um die besten Klimasolutions. Klimaschutz ist zu einem Wettbewerbstreiber um die künftige Wertschöpfung geworden.

Es braucht einen klaren, verlässlichen Rahmen.

Dieser macht sich nicht nur an Jahreszielen fest, sondern schließt auch die Etablierung von grünen Leitmärkten ein, wie es jetzt die Stahlindustrie vorgemacht hat.

Mit dem Green Deal hat die EU mit breiten Mehrheiten – von Konservativen über Liberale und Sozialdemokraten bis zu den Grünen – einen Rahmen für die Klimaneutralität gesetzt.

Sein Ziel ist, den globalen Wettbewerb um die nächste Phase der industriellen Entwicklung zu gewinnen.

Neue grüne Techniken sollen in Europa produziert werden. Die klimaneutrale Modernisierung kann aber nur funktionieren, wenn es Verlässlichkeit gibt.

So sollten wir den Ausstieg aus dem fossilen Verbrennungsmotor nicht immer wieder in Frage stellen. Unternehmen brauchen bei diesem Dekadenprojekt eine politische Rückversicherung, dass Europa und Deutschland es mit ihren Klimazielen und dem politischen Rahmen ernst meinen.

Pragmatische Umsetzung

Nötig ist zugleich eine pragmatische Umsetzung. Kein Projekt dieser Größenordnung wird jemals so verlaufen, wie es geplant ist.

Bei einzelnen Instrumenten und Technologien wird es mal etwas langsamer gehen, mal auch schneller.

Für grünen Wasserstoff beispielsweise wurden so strenge Kriterien vereinbart, dass der Hochlauf durch sie blockiert wird. Das ist nicht richtig und ich setze mich für eine Änderung ein.

Alle realistisch verfügbaren Technologieoptionen nutzen

Eine pragmatische Umsetzung bedeutet auch, alle realistisch verfügbaren Technologieoptionen zu nutzen.

Die in den Bundestag eingebrachten Gesetze zur Beschleunigung von Wasserstoff, dem Ausbau der Erneuerbaren, der Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid, der Geothermienutzung, dem Einsatz von Großwärmepumpen etc. sollten noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden.

Verlässliche Unterstützung

Der Weg zur Klimaneutralität ist insbesondere für die Industrie eine enorme Herausforderung. Deutschland soll Industrieland bleiben.

Daraus muss dann aber auch etwas folgen.

Ich jedenfalls will nicht tatenlos zuschauen, wie die deutsche Industrie von einer aggressiven chinesischen Industriepolitik oder von Russland verursachten Energiepreissteigerungen vom Markt gefegt wird.

Die Folgen würden weit über das wirtschaftlich Hinausgehende wirken. Dafür braucht die Industrie eine verlässliche Unterstützung bei der Dekarbonisierung.

Instrumente wie die Klimaschutzverträge sind unerlässlich. Dies ist auch eine Frage der haushaltspolitischen Spielräume.

Förderung: In Europa für Europa

Wir sollten uns gegen eine aggressive chinesische Politik und auch eine America-First Politik zu Wehr setzen. Förderung sollten wir nur an jene gewähren, die auch in Europa mit seinen hohen sozial-ökologischen Standards produzieren:

In Europa, für Europa. Wir sollten nicht nur Bürgschaften und Garantien für Investitionen ins oder im Ausland gewähren, sondern große Projekte der Transformation, beispielsweise für Transformatoren oder die Produktion von Windkraftanlagen oder Elektrolyseuren auch vielleicht gerade hier absichern.

Hier wollen wir die Wachstumsfinanzierung stärken und die Gesamtstrategie der Finanzierung durch öffentliche Banken überprüfen.

4. Arbeits- und Fachkräftepotenziale heben

Die mangelnde Verfügbarkeit von Arbeits- und Fachkräften ist schon zum zentralen Flaschenhals für wirtschaftliche Dynamik und die Modernisierung Deutschlands geworden. Das trifft alle – Handwerksbetriebe, Gastronomen, Dienstleister, kleine und mittelständische Betriebe, große Konzerne. Unternehmen machen teilweise mehr Werbung für ihre Stellen als für ihre Produkte.

Konsequente Umsetzung der eingeleiteten Reformen

Die Bundesregierung hat wichtige Reformen eingeleitet: Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist in Kraft, mit der Wachstumsinitiative werden Arbeitsanreize für Ältere geschaffen, Arbeitsverbote für Geflüchtete aufgehoben und Arbeitserlaubnisse vereinfacht, damit die, die schon hier sind, ihren Lebensunterhalt selbst verdienen und sich einbringen können. Es ist allemal besser, die Geflüchteten arbeiten, als es nicht zu dürfen – wie es noch die Regel war, bevor diese Regierung sie änderte. Das hilft den vielen kleinen und mittleren Betrieben, die händeringend Personal suchen. All das muss konsequent umgesetzt werden. Aber es ist auch noch viel zu tun: Wir müssen Bildung und Anreize und Voraussetzungen für die Ausweitung von Beschäftigung weiter verbessern.

Mehr Erwerbstätigkeit von Frauen ermöglichen: Bessere Kinderbetreuung, mehr Anreize

Zwar arbeiten in Deutschland Frauen inzwischen so häufig wie Männer, aber eben nicht so viel. Nach der Geburt eines Kindes verdienen Frauen in Dänemark 21% weniger Lohn, in Schweden 27%,

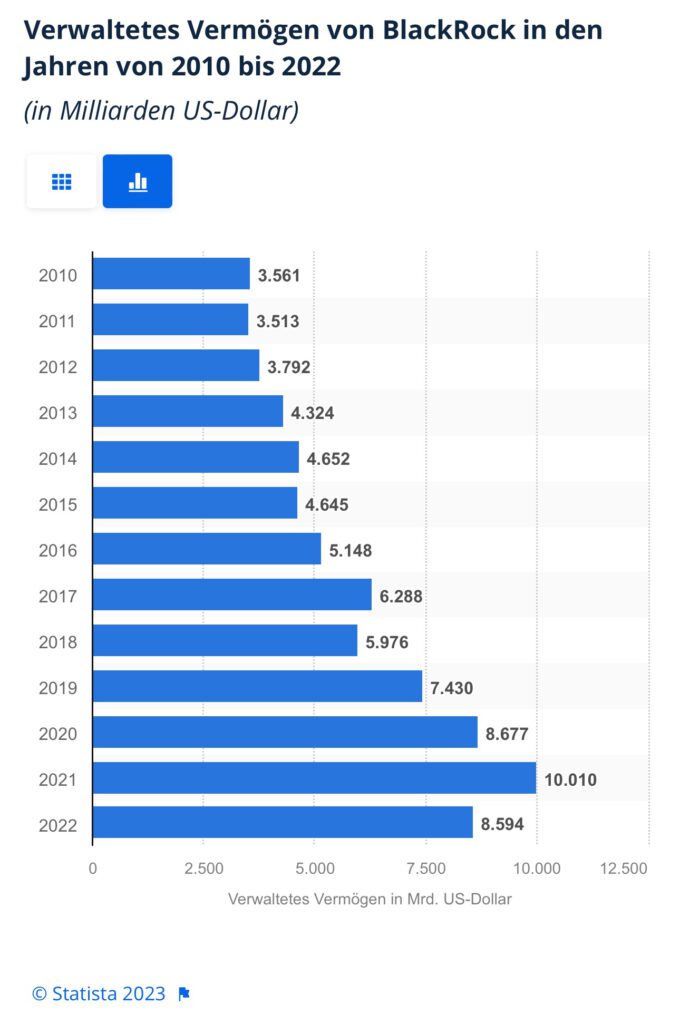

5. Deutschlandfonds: Mehr Investitionen, bessere Infrastruktur

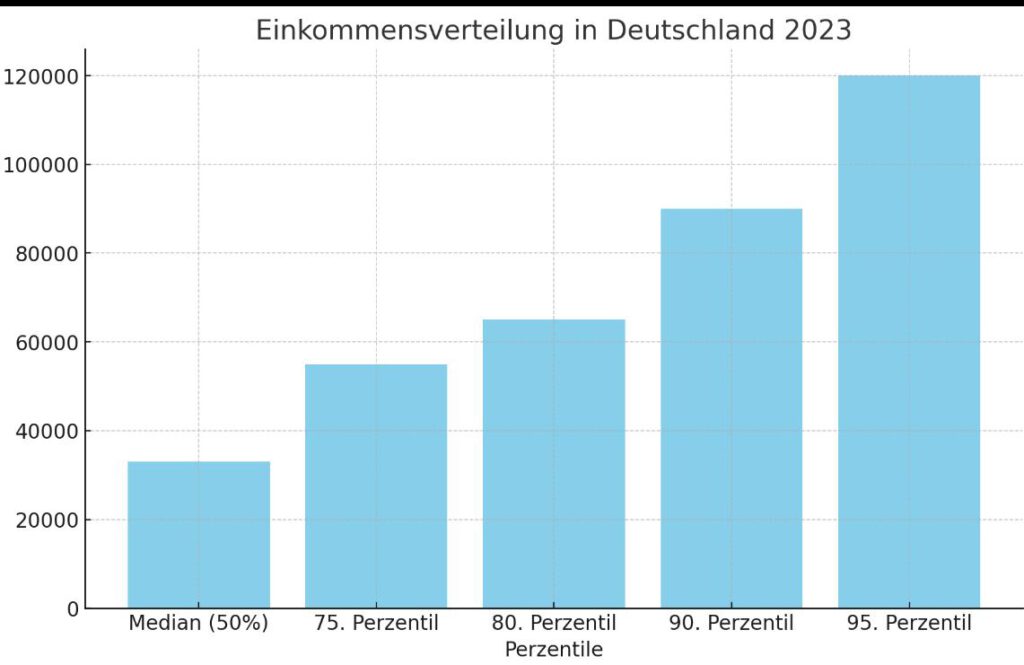

Die klimaneutrale Modernisierung, eine neue Innovationsdynamik und eine zukunftsfähige Industrie erfordern massive Investitionen – privat wie öffentlich. Dazu gibt es einen breiten Konsens unter Experten – vom BDI über die OECD bis zum Draghi-Bericht. Von einer solchen Investitionsdynamik sind wir weit entfernt. Ein zentraler Grund dafür ist eine restriktive Haushaltspolitik, die uns von den allermeisten anderen erfolgreichen Ländern unterscheidet.

Die Einsicht, dass hier etwas geändert werden muss, wächst an vielen Stellen: BDI, EZB, OECD, Bundesbank und die überwältigende Mehrheit der Ökonomen plädieren für eine zeitgemäße Anpassung der Fiskalregeln.

Die Spielräume im Haushalt sind zu gering, um private wie öffentliche Investitionen in einem deutlich größeren Umfang als heute zu ermöglichen.

Wie schon das Wachstumschancengesetz droht die Wachstumsinitiative im Bundesrat verkleinert zu werden. Dies liegt auch daran, dass die Einnahmeausfälle sofort wirksam werden, während sich die positiven Effekte wie höheres Wachstum und in der Folge auch höhere Einnahmen nur über mehrere Jahre realisieren. Deshalb ist die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form eine Investitions- und Wachstumsbremse.

Um das aufzulösen, schlage ich einen Deutschlandfonds von Bund und Ländern für Investitionen und Infrastruktur vor.

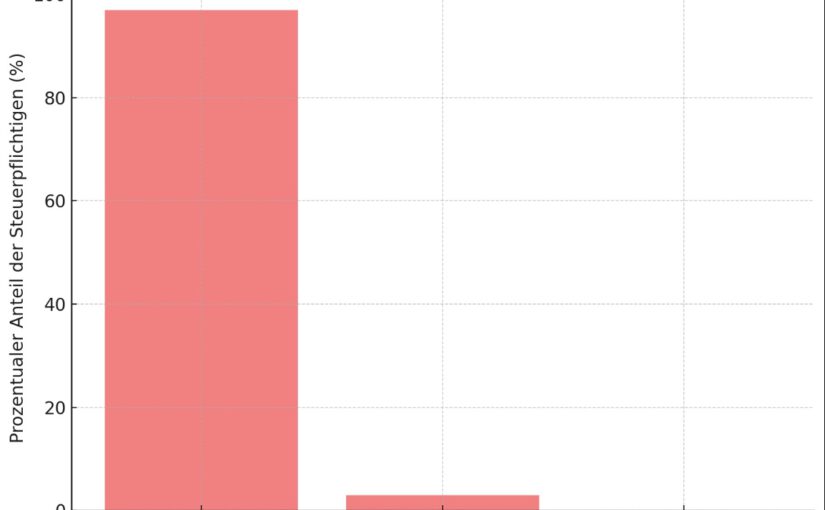

Deutschlandfonds für Investitionen

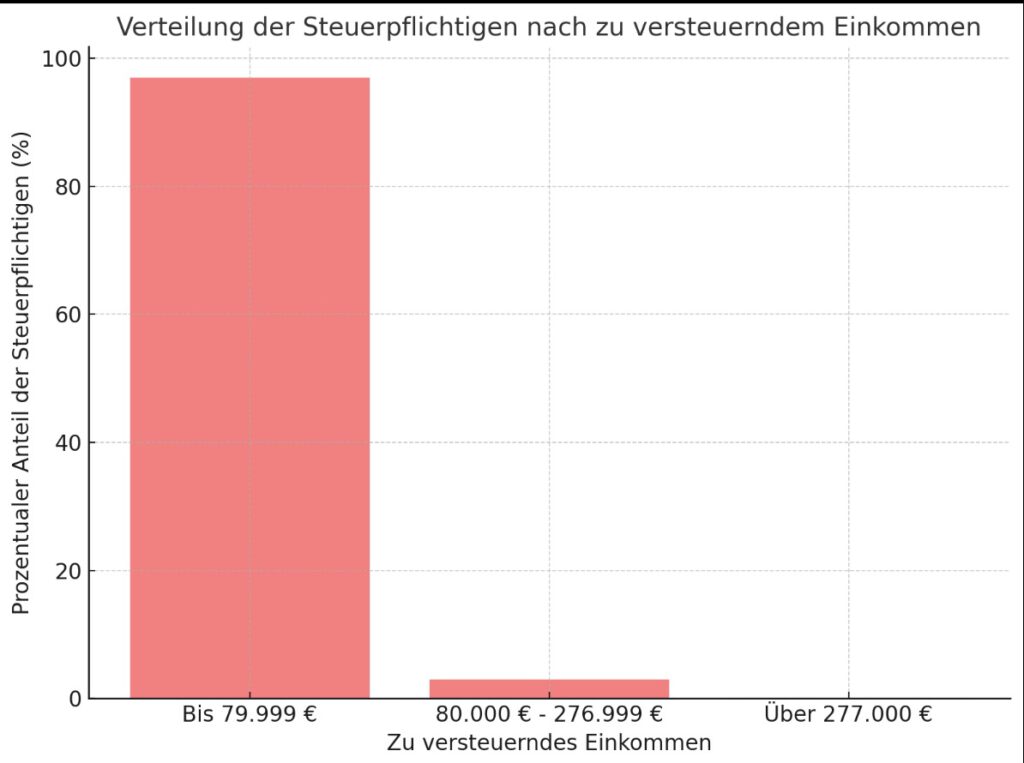

Wir sollten Investitionen mit einer unbürokratischen Investitionsprämie von zehn Prozent fördern – und zwar für alle Unternehmen, gerade auch Handwerksbetriebe sowie kleine und mittelständische Betriebe.

Auch neu gegründete Betriebe sollten davon profitieren. Unbürokratische Investitionsanreize haben gegenüber allgemeinen Unternehmenssteuersenkungen klare Vorteile:

Allgemeine Unternehmenssteuersenkungen reizen Investitionen zu wenig an, versprechen dafür aber relativ hohe Einnahmeausfälle beim Staat.

Der Grund dafür ist, dass Unternehmen in Abhängigkeit von ihrem Gewinn davon profitieren, unabhängig davon, ob sie viel, wenig oder gar nicht investieren.

Im Gegenteil mindern Unternehmenssteuersenkungen sogar besonders die Unternehmen profitieren, die hohe Gewinne haben und wenig investieren.

Der bessere Ansatz ist es daher, gezielt Investitionen zu fördern.

Dafür sollten alle Investitionen der Unternehmen mit Ausnahme der Gebäudeinvestitionen mit einer Investitionsprämie von 10% im Jahr der Investition gefördert werden.

Die Investitionsprämie wird auf die Steuerschuld des Unternehmens verrechnet. Ist sie höher als die Steuerschuld oder macht das Unternehmen gar keine Gewinne, wird die Differenz bzw. die komplette Prämie ausgezahlt.

Im Gegensatz zu einer einfachen Verbesserung der Abschreibung erhalten so auch Unternehmen die Prämie, die gar keine Gewinne erzielen, etwa weil es sich um neu gegründete Unternehmen handelt, die noch nicht in die Gewinnzone gekommen sind.

Die Maßnahme sollte zeitlich auf die nächsten 5 Jahre befristet werden.

Das größere Wirtschaftswachstum würde dafür sorgen, dass die Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung nur moderat ansteigen würde.

Deutschlandfonds für Infrastruktur, Bildung und Digitalisierung

Die zweite Säule sollte genutzt werden, um die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen und den nötigen Ausbau zu finanzieren.

Ob Energie- und Kommunikationsnetze, Verkehrswege oder Bildungseinrichtungen – öffentliche Infrastrukturen sind die Lebensadern unserer Wirtschaft und Gesellschaft und essenzieller Teil des volkswirtschaftlichen Kapitalstocks.

Traditionell sind leistungsfähige Infrastrukturen ein deutlicher Standortvorteil Deutschlands – ein Vorteil, der jedoch zunehmend erodiert. Schwerpunkte dieser zusätzlichen Investitionen sollten unter anderem sein:

• Verkehr:

Schätzungen gehen davon aus, dass bis Ende des Jahrzehnts zusätzliche öffentliche Investitionen insbesondere in Schienen und Straßen in einer Größenordnung von deutlich über 100 Mrd. Euro erforderlich sind – für eine entsprechende Investitionsdynamik müssen wir kräftige Impulse setzen.

• Bildung und Forschung:

Wir müssen einen besonderen Schwerpunkt auf Bildung und Forschung legen, um die Grundlage für Bildung, Produktivität und den Wohlstand der Zukunft zu legen. Schätzungen zufolge sind bis 2030 allein über 70 Mrd. Euro an zusätzlichen Investitionen notwendig, um Rückstände bei Kita-, Schul- und Hochschulgebäuden zu beseitigen. Hinzu kommen umfangreiche zusätzliche Ausgaben für notwendiges Betreuungs- und Bildungspersonal. Notwendig sind auch öffentliche Investitionen in Innovationen.

• Digitalisierung: Grundvoraussetzung für eine stärkere Digitalisierung ist eine entsprechende digitale Infrastruktur, für deren Ausbau etwa der BDI bis 2030 60 Mrd. Euro an Mehraufwänden veranschlagt. Hierbei ist entscheidend, dass Investitionen auch privaten Akteuren und der öffentlichen Verwaltung zugutekommen.

6. Stromkosten weiter senken

Eine sichere und bezahlbare Energieversorgung ist ein entscheidender Standortfaktor.

Nach Jahren des Zögerns und des Zickzackkurses haben wir den Ausbau der Erneuerbaren wieder auf Kurs gebracht und die Energiepreiskrise in Folge des russischen Angriffskriegs überwunden.

Dennoch – das zeigt auch der Draghi Bericht –, ist in diesem Bereich die Wettbewerbsfähigkeit ganz Europas gegenüber den USA und China geschwächt.

Ausbau der Erneuerbaren Energien konsequent fortsetzen

Nichts wäre fataler für die Strompreisentwicklung, als den gerade wieder beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien abzuwürgen.

Die Erneuerbaren haben massiv dazu beigetragen, den Strompreis an der Börse zu senken. Diesen Erfolg gilt es zu verstetigen und im neuen Energiemarktdesign zu verankern.

Bei den notwendigen Backup-Optionen im klimaneutralen Stromsystem setzen wir auf die kostengünstigsten Erfüllungsoptionen. Entsprechend entwirft die Bundesregierung den Kapazitätsmarkt. Zudem müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, die in einer stärkeren Europäisierung des Strommarktes liegen.

Netzentgelte senken

Der Ausbau des klimaneutralen Stromsystems ist erforderlich. Deutschland schultert hier aber innerhalb von zwei Jahrzehnten eine Aufgabe, von der etliche Generationen profitieren.

Diese Infrastrukturkosten dürfen nicht länger die Wirtschaft belasten.

Deshalb setze ich mich dafür ein, dass die Netzentgelte deutlich und verlässlich gesenkt werden und der Ausbau der Netzinfrastruktur perspektivisch über den Deutschlandfonds mitfinanziert wird oder die Kosten über einen längeren Zeitraum gestreckt werden. Davon profitieren alle.

Stromsteuer für alle massiv senken

Da absehbar europaweit die Preise für CO2-Emissionen steigen werden, müssen wir auf der anderen Seite Strom noch günstiger machen.

Deshalb sollten wir die Stromsteuer für alle grundsätzlich auf das europarechtliche Minimum reduzieren – davon profitieren große Unternehmen, die Breite der kleinen und mittleren Unternehmen sowie alle Verbraucherinnen und Verbraucher.

Denkbar wäre darüber hinaus auch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom – dies müsste allerdings auch von den Bundesländern finanziert und deshalb geprüft sein.

Energieintensive Unternehmen im Wettbewerb stärken

Energieintensive Unternehmen, die im globalen Wettbewerb stehen, brauchen besondere Unterstützung. Die Strompreiskompensation muss von der EU-Kommission überarbeitet und dauerhaft aufgestellt werden.

Hierüber muss konsequent die Mehrbelastung durch den Emissionshandel für energieintensive Unternehmen in ihrer ganzen Breite ausgeglichen werden.

7. Offensive für neue Handelsverträge

Deutschland hat seine wirtschaftliche Stärke insbesondere seinen Exporterfolgen zu verdanken. Nur so konnte ein mittelgroßes Land mit mehr als 80 Millionen Menschen zu einer der größten Wirtschaftsnationen werden.

Die globalen Verwerfungen, die Kriege, die zunehmende Marktschließung aber auch die sicherheitspolitischen Fragen gegenüber China lassen nur einen Schluss zu:

Deutschland muss seine Handelspolitik weiter diversifizieren.

Handelspolitik entlang der Nachhaltigkeitskriterien

Diversifizierung beginnt mit Außenpolitik, aber sie schließt Entwicklungshilfe und Handelspolitik mit ein.

Das Schlechtreden von internationalem Einsatz, das Zusammenkürzen humanitärer Hilfe, die Diskreditierung von Völkerverständigung sind schädlich für die Sicherheitsinteressen Deutschlands und spielen nur das Spiel der Autoritären mit.

Zur Diversifizierung gehört auch, neue Partnerschaften zu schließen, bzw. bestehende zu vertiefen. Die Neuausrichtung unserer Handelspolitik entlang der Nachhaltigkeitskriterien ermöglicht es Europa, der bessere Partner zu sein:

Wir wollen, dass Länder ihre Rohstoffe selbst erschließen und weiterverarbeiten können – um dann mit uns zu handeln, wir intakte soziale Strukturen erhalten und den Klimaschutz zu einem elementaren Bestandteil der Verträge machen.

Gerade das kann uns einen Vorteil verschaffen, weil wir der rückständigere Partner sind.

Dazu brauchen wir eine europäische Offensive für neue Handelsverträge, die Märkte öffnen und sozial-ökologische Standards stärken.

Neue Handelsabkommen schlanker machen

Entlang der Standards sollte nun Europa schnell zu neuen Abkommen mit anderen Regionen kommen: den Mercosur-Staaten, Indien, Indonesien. Neue Handelsabkommen mit anderen Ländern müssen einfacher und schlanker werden, damit sie schneller abgeschlossen werden.

Sie müssen deshalb nicht allumfassend sein. Sie können sich z.B. auf Industriebestände konzentrieren und Landwirtschaft oder Kulturgüter außen vor lassen.

Statt selten zustande kommenden comprehensive-agreements lieber viele schnelle non-comprehensive-agreements. Darauf sollten wir hinarbeiten.

Schutzzölle sinnvoll einsetzen

Wo Marktregeln verletzt werden und Dumping und wettbewerbswidrige Subventionen Marktteilnehmern einen unrechtmäßigen Vorteil verschaffen, ist es richtig, dass die europäische Kommission gegen diese vorgeht und europäische Unternehmen schützt.

Nie sollte Deutschland mutwillig Zölle fordern, aber umgekehrt sind sie zur Aufrechterhaltung eines gleichen und fairen Wettbewerbs, eines Level Playing Fields, ein mögliches Mittel.

Zum Schutz der Stahlindustrie hat sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz – gemeinsam mit anderen EU-Mitgliedsstaaten – erfolgreich für eine Verlängerung der aktuell geltenden EU-Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte bis zum 30. Juni 2026 eingesetzt.

Eine erneute Verlängerung über Juni 2026 hinaus ist WTO-rechtlich nicht möglich. Das sollten wir nicht so einfach hinnehmen.

Wir setzen uns daher für eine Nachfolgeregelung ein, um den Stahlmarkt zu schützen.

Blick nach vorn

Die Herausforderungen sind groß wie lange nicht.

Aber ich bin überzeugt, dass wir es packen werden, wie wir so vieles in der Vergangenheit gepackt haben.

Man muss es aber auch wollen, den Rücken gerade machen, die Dinge beim Namen nennen und dann die Probleme pragmatisch lösen. Dabei gilt:

Die Probleme sind über viele Jahre, teils sogar Jahrzehnte gewachsen.

Alle Bundesregierungen dieser Zeit und damit alle Parteien der demokratischen Mitte tragen dafür Verantwortung – es ist daher unsere gemeinsame Aufgabe, unsere Wirtschaft, unser Land wieder in Schwung zu bringen.

Vielleicht hilft dieser Impuls auch dabei.

Robert Habeck