Ein Beitrag von Werner Hoffmann – Demokratie der Mitte, weil fossile Macht nicht die Zukunft diktieren darf.

1. Alarmstufe Rot: Tropenwälder verschwinden in Rekordtempo

Die tropischen Regenwälder gelten als grüne Lunge der Erde – doch 2024 wurden laut World Resources Institute (WRI) und der University of Maryland weltweit rund 6,7 Millionen Hektar zerstört. Das ist die größte Fläche seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2002 – größer als ganz Panama.

Die Ursachen sind vielfältig:

- Brandrodung zur Gewinnung von Agrarflächen (v. a. für Palmöl und Soja)

- Illegale Holzernte

- Infrastrukturprojekte wie Straßen- und Staudammbau

- Bewaffnete Konflikte in Ländern wie der DR Kongo

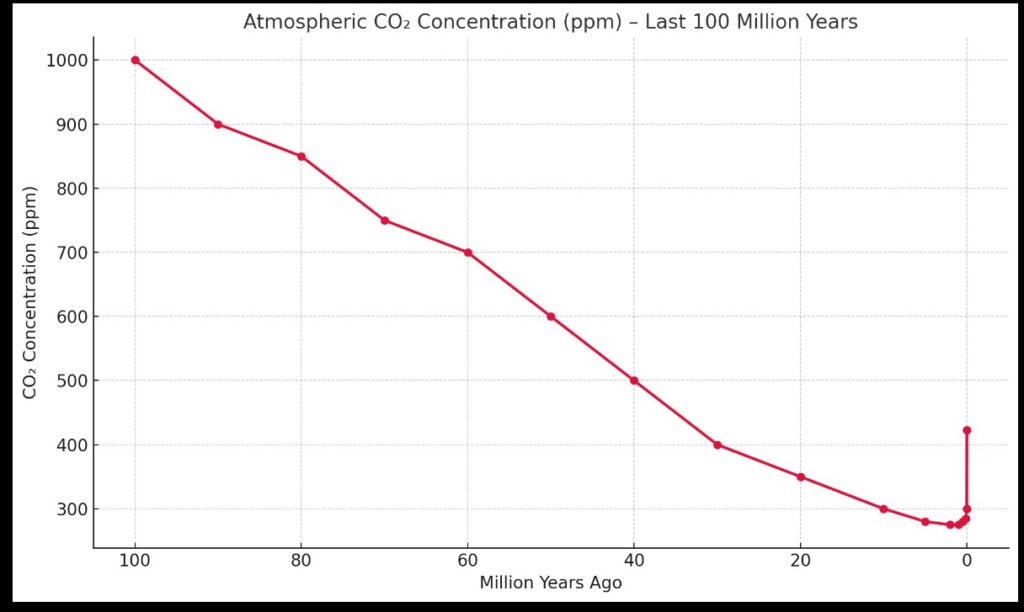

Die Folgen sind dramatisch: Tropische Wälder speichern enorme Mengen CO₂. Ein Hektar tropischer Urwald kann bis zu 734 Tonnen CO₂ binden. Ihr Verlust setzt also nicht nur CO₂ frei, sondern vernichtet zugleich die Fähigkeit, zukünftige Emissionen zu kompensieren.

Der CO₂-Ausstoß durch die Waldzerstörung 2024 wird auf über 4 Milliarden Tonnen geschätzt – mehr als der gesamte Verkehrssektor der EU. Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung im Amazonas: Laut Studien stößt der südliche Teil mittlerweile mehr CO₂ aus, als er aufnimmt.

2. Die unsichtbaren Riesen: Globale CO₂-Quellen im Überblick

Neben der Waldvernichtung treiben fünf weitere Emissionsquellen den Klimawandel massiv voran – und oft werden sie politisch verharmlost oder ausgeblendet:

1. Flugverkehr

Der internationale Flugverkehr verursacht rund 950 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr – das entspricht etwa 2,5 % der weltweiten Emissionen. Besonders privat genutzte Jets explodieren in ihrer Nutzung: 2023 wurden 15,6 Millionen Tonnen CO₂ durch Privatflüge emittiert – ein Plus von 46 % gegenüber 2019.

2. Verbrennungsmotoren

Der weltweite Straßenverkehr ist der größte CO₂-Treiber im Transportsektor.

2022 wurden durch Benzin- und Dieselfahrzeuge rund 8 Milliarden Tonnen CO₂ ausgestoßen. Allein in der EU stammen über 70 % der verkehrsbedingten Emissionen aus dem Straßenverkehr.

3. Heizen mit Öl, Gas und Kohle

Der Gebäudesektor und seine fossilen Heizsysteme tragen erheblich zur Erderwärmung bei.

2023 wurden durch Heizöl, Erdgas und Kohle rund 11 Milliarden Tonnen CO₂ ausgestoßen. Besonders die Rückkehr zur Kohle nach Gaskrisen treibt die Emissionen wieder nach oben.

4. Internationale Schifffahrt

Weltweit wurden 2022 rund 858 Millionen Tonnen CO₂ durch den Schiffsverkehr emittiert – mehr als der gesamte CO₂-Ausstoß Deutschlands.

Lieferkettenkrisen und Umwege über das Kap der Guten Hoffnung (durch die Krise im Roten Meer) erhöhen 2024 den Ausstoß weiter – allein durch Containerschiffe könnten über 250 Millionen Tonnen CO₂ zusätzlich entstehen.

5. Illegale Abholzung für Pellets und Möbel

Holz gilt fälschlich oft als „grüner Brennstoff“. In Wahrheit setzt die Verbrennung von Holzpellets mehr CO₂ frei als Kohle.

Die illegale Abholzung tropischer Wälder zur Pellet- und Möbelproduktion verursacht jedes Jahr mindestens 850 Millionen Tonnen CO₂ – eine erschreckende Zahl, die in kaum einem offiziellen Emissionsbericht auftaucht.

Fazit: Ohne radikalen Wandel keine Klimazukunft

Die Bilanz ist erschütternd: Allein durch Waldvernichtung, fossile Heizsysteme, Verkehr, Flugreisen, Schifffahrt und illegale Holzgewinnung entstehen über 20 Milliarden Tonnen CO₂ pro Jahr – fast zwei Drittel der globalen Emissionen.

Die Zerstörung der Urwälder wirkt dabei wie ein Brandbeschleuniger im Klimasystem – durch die Kombination aus CO₂-Ausstoß und dem gleichzeitigen Verlust wichtiger Kohlenstoffspeicher.

Die Menschheit steht vor einer Entscheidung: Entweder wir stoppen endlich die fossile Expansion und den Raubbau an unseren letzten Regenwäldern – oder wir riskieren einen unumkehrbaren Kipppunkt im Klimasystem.

#RegenwaldRettetUnserKlima

#FossileKrise

#CO2Rekorde

#WaldvernichtungStoppen

#KlimazieleJetzt