Lobbymacht im Vergleich: Fossil, Atom, Wind – Wer lenkt wirklich die Energiepolitik?

Ein Beitrag von

– Die Welt gibt es nur einmal….. Die Erde kann auch ohne uns Menschen bestehen… eben dann wieder mit Kleinlebewesen und ohne Menschen –

Ein Beitrag von Werner Hoffmann

Es ist immer wieder interessant, wie gerade rechtsextreme und rechtspolitische Parteien und Personen behaupten, die Grünen

– sind schuld und erhalten „von der Lobby der Windmühlen und erneuerbaren Energie“ die größten Spenden.

Ich habe heute einmal alle Spenden von allen Energieunternehmen, -Personen und -verbänden durchforstet und aufgearbeitet.

Ergebnis: Die meisten Spenden hatten CDU, CSU, AfD und FDP erhalten. Und zwar von fossiler Energie, Atomkraft und „technologieoffenen Unternehmen und Verbänden.

Ich habe neben den finanziellen auch die organisatorischen und personellen Verbindungen analysiert.

Wer über die deutsche und europäische Energiepolitik spricht, kommt an einem Punkt nicht vorbei: Lobbyismus.

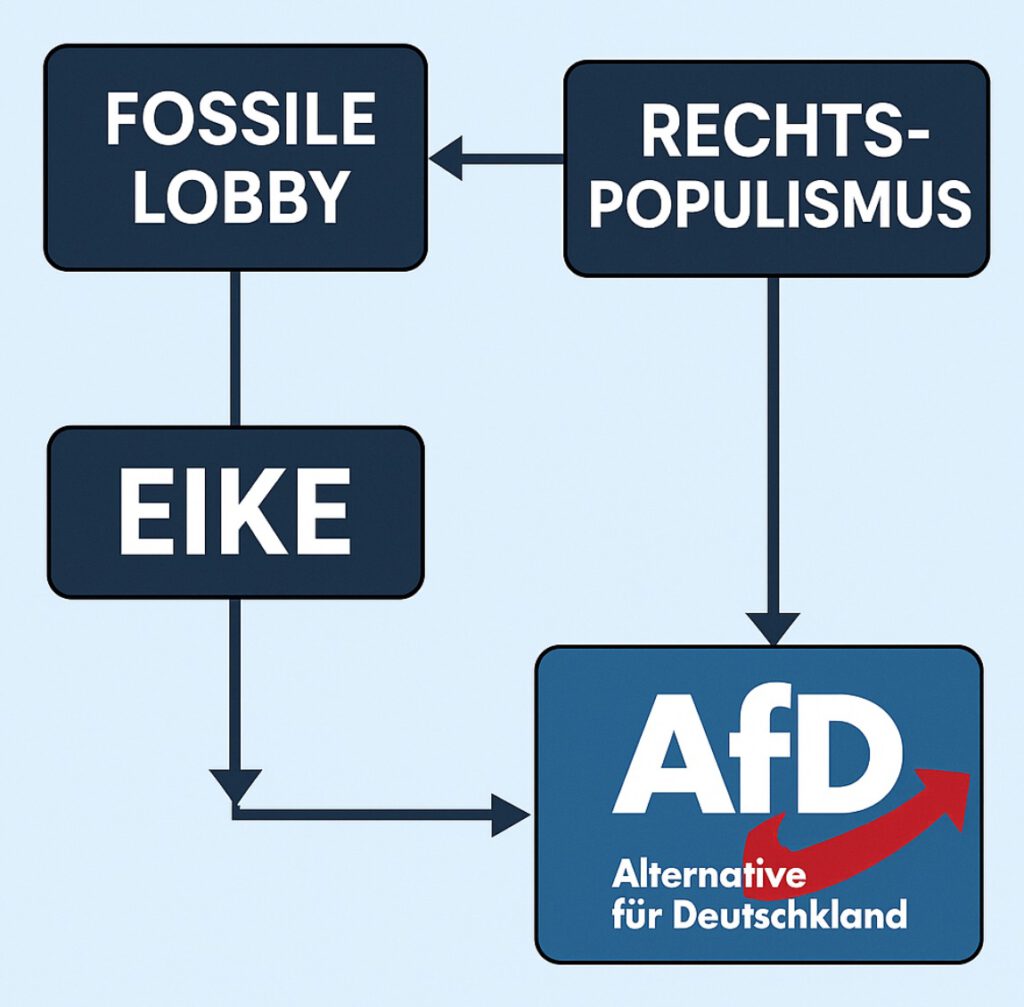

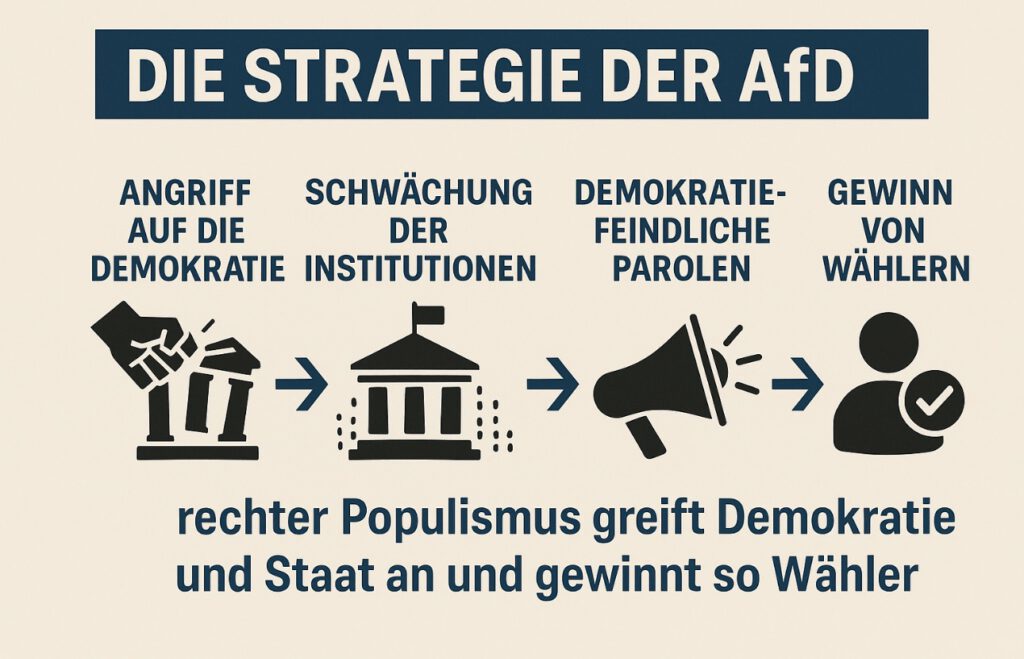

Doch während die Öffentlichkeit häufig durch bestimmte Parteien, z.B. der AfD, ein einseitiges Bild hat – etwa von der angeblich so einflussreichen „Windkraftlobby“ – zeigt ein genauerer Blick:

Die wahre Macht liegt ganz woanders.

——

Denn wer sind die tatsächlichen Strippenzieher hinter Gesetzgebung, Medienkampagnen und politischen Entscheidungen?

Der nachfolgende Kurzüberblick macht dies deutlich:

——

1. Die fossile Lobby – der unsichtbare Gigant

Akteure und Organisationen

– Multikonzerne:

ExxonMobil,

Shell,

BP,

Chevron,

TotalEnergies,

Wintershall Dea,

RWE,

Gazprom,

OMV.

– Verbände:

BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft),

API (American Petroleum Institute),

IEA,

World Petroleum Council,

EIKE.

– Thinktanks & Kampagnenplattformen:

Heartland Institute,

Fraser Institute,

CEPOS (Dänemark),

Institut für Energiepolitik (If.E.).

– Politik-Kontakte:

CDU/CSU (wirtschaftsnaher Flügel),

FDP (besonders mit Verweis auf Marktliberalismus),

Finanzkraft & Einfluss

– Fossile Unternehmen investieren jährlich hunderte Millionen in politische Einflussnahme.

– Allein in Brüssel 2022: über 260 Millionen Euro fossiler Lobbyetat.

– Kampagnenfinanzierung,

– Parteispenden,

– Sponsoring von Thinktanks, Studien und Medienplattformen.

– Systematische Desinformation über den Klimawandel, Verharmlosung der Emissionen und Diffamierung der Energiewende.

———

1a. Die Gaslobby – Der „saubere“ Bruder der Kohle

Spezifische Akteure

– Lobbygruppen:

Eurogas,

Zukunft Gas e. V.,

GasNaturally.

– Konzerne:

Uniper,

E.ON,

Gazprom,

OMV,

Equinor.

– Einflussstrategien:

– Einstufung von Gas als „nachhaltig“ in der EU-Taxonomie durch intensive Lobbyarbeit.

– Kooperation mit CDU/CSU, FDP – teilweise auch SPD – zur Verteidigung von Gasnetzen und LNG-Infrastruktur.

– Enge Verstrickung mit russischer Geopolitik (Stichwort: Nord Stream 2).

Besonderheit:

– Viele Lobbyisten waren einst Politiker (z. B. Gerhard Schröder, Wolfgang Clement).

– Die Gaslobby inszenierte sich lange als „klimafreundlich“, obwohl Methan-Lecks und Fördermethoden (Fracking) hochschädlich sind.

———

2. Die Atomlobby – Rückkehr durch die Hintertür?

Akteure & Organisationen

– Internationale Player:

Rosatom (Russland),

Framatome (Frankreich),

Westinghouse (USA), EDF.

– Verbände:

Nuclear Energy Institute (NEI),

FORATOM.

– Staatliche Allianzen:

Frankreich,

USA,

Tschechien,

Polen

– Politik-Kontakte:

CDU/CSU (protechnologisch),

FDP (Markt & Innovation),

AfD (reaktionär-pro-Atom),

teils SPD-nahe Technologiekreise.

Strategien

– Atomkraft als „klimaneutrale“ Lösung präsentieren,

– Förderung von SMR (Small Modular Reactors),

– Einflussnahme auf die EU-Taxonomie, um Atomkraft als nachhaltig einstufen zu lassen,

– Massive Staatsförderung: Frankreich subventioniert EDF jährlich mit Milliarden.

3. Die Windkraftlobby – Ein Mythos?

Akteure & Organisationen

– Unternehmen:

Enercon,

Nordex,

Siemens Gamesa,

Vestas

– Verbände:

Bundesverband WindEnergie (BWE),

Agora Energiewende, Energiegenossenschaften.

– NGOs:

Greenpeace Energy,

WWF,

Fridays for Future (unterstützend, nicht wirtschaftlich),

Finanzierung & Einfluss

– Staatliche Förderung über das EEG – jedoch kein direkter Lobbyetat wie bei Öl und Gas,

– Keine parteinahen Thinktanks,

kaum Werbekampagnen in großen Medien.

Ziel ist Akzeptanz in der Bevölkerung, nicht Marktmonopol.

Realität

Windkraft hat kaum Zugang zu politischen Eliten.

Wird in Medien häufig kritisiert („Verspargelung“, Infraschall), statt wirtschaftlich gefördert. Bürgerenergie wird durch Bürokratie und Flächenkonflikte ausgebremst.

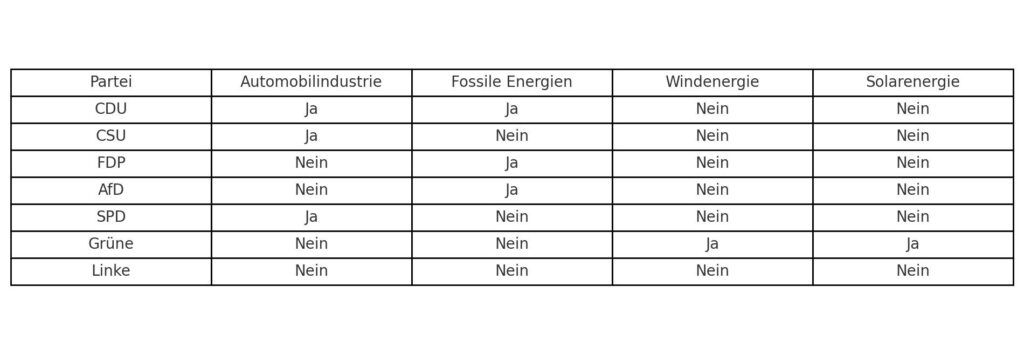

4. Wo stehen die Parteien?

- CDU/CSU

- Fossil: Pro Fossil (RWE-nah, Autoindustrie),

- Gas: Nord Stream 2 Unterstützer,

- Atom: Befürwortung von Laufzeitverlängerung, Pro-SMR,

- Wind: Lippenbekenntnisse, oft Blockaden auf Länderebene.

- FDP

- Fossil: Marktliberal, pro fossile Wirtschaft,

- Gas: Pro LNG, Pro-Gasnetz-Erhalt,

- Atom: Innovation, Pro-Atom, Technologieoffenheit,

- Wind: Formal offen, de facto bremsend.

- AfD

- Fossil: Klimawandel-Leugner, fossil-fixiert,

- Gas: Pro Russland-Gas,

- Atom: Atomkraft als ideologisches Ziel,

- Wind: Strikte Gegner (Windkraft = „Zwangsenergiewende“).

- SPD

- Fossil: Übergangslösungen, teils fossilnah,

- Gas: Lange Zeit pro Gas (Schröder),

- Atom: Offiziell kritisch, doch Förderoffenheit für EU-Atomprojekte,

- Wind: Unterstützend, jedoch oft inkonsequent,

- Grüne

- Fossil: Ablehnend,

- Gas: Kritisch,

- Atom: Klare Ablehnung,

- Wind: Starke Unterstützung, auch gegen Widerstände.

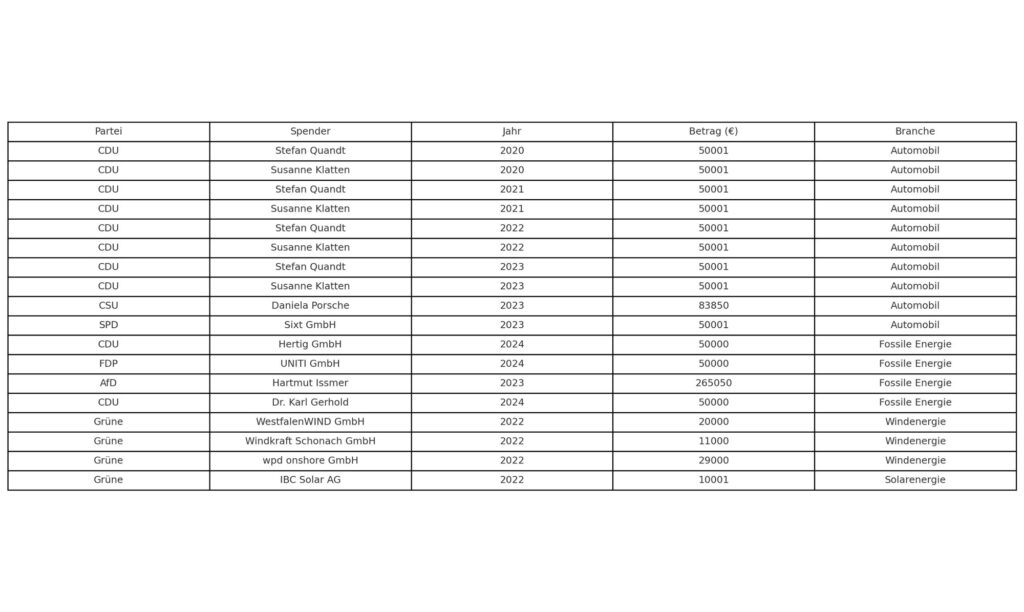

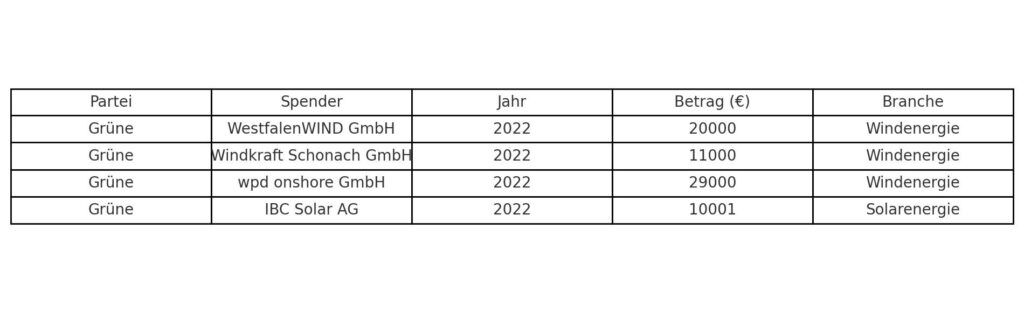

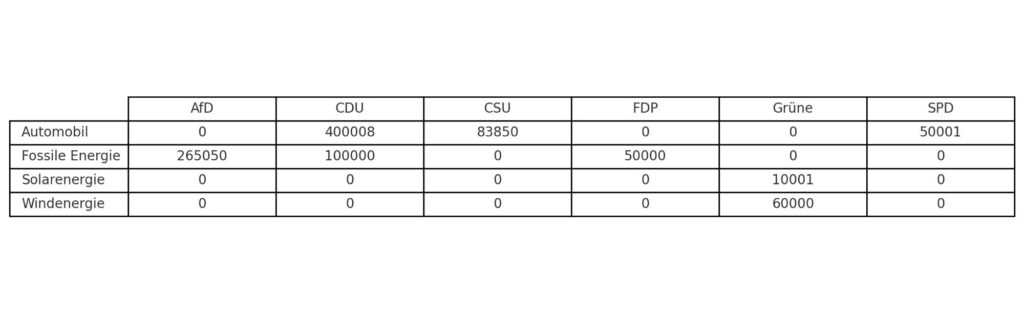

Parteispenden von 2020 bis 2024

in den Bereichen Automobil, fossile Energie, Gas, Atomkraft, Windkraft und Photovoltaik an die deutschen Parteien.

Automobilbranche:

Öl, Kohle, Gas

Windkraft/Solar:

Welche Branche haben wie viel Euro an die einzelnen Parteien von 2020 bis 2024 gespendet?

Ergänzungsartikel: Parteispenden im Bereich Technologieoffenheit, HVO, E-Fuels und Wasserstoff (2020–2024)

Ein Beitrag von Werner Hoffmann

In den Jahren 2020 bis 2024 haben Unternehmen, Verbände und Einzelpersonen aus den Bereichen Technologieoffenheit, HVO (Hydriertes Pflanzenöl), E-Fuels und Wasserstoff wiederholt politische Parteien in Deutschland unterstützt.

Die folgenden Abschnitte zeigen detailliert, wie diese Zuwendungen aussahen – und welche politischen Interessen damit verbunden sind.

1. Technologieoffenheit: VCI und VBM an CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne

Ein bedeutender Akteur ist der Verband der Chemischen Industrie (VCI), der sich für technologieoffene Energie- und Klimapolitik einsetzt.

Laut offizieller Mitteilung spendete der VCI:

- Im Jahr 2024 insgesamt 118.000 € an:

- CDU: 57.000 €,

- SPD: 22.000 €,

- FDP: 19.000 €,

- Bündnis 90/Die Grünen: 10.000 €,

- CSU: 10.000 €.

- Im Januar 2025 zusätzlich 270.000 € für die Bundestagswahl:

- CDU: 150.000 €,

- SPD: 50.000 €,

- FDP: 30.000 €,

- CSU: 20.000 €,

- Bündnis 90/Die Grünen: 20.000 €.

Auch der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (VBM) spendete mehrfach zwischen 2020 und 2024 an FDP, SPD, CDU, CSU und Grüne – stets unter dem Deckmantel „Technologieoffenheit“, wobei oft indirekt fossile und nukleare Pfade gestärkt wurden.

2. HVO100 – Politische Nähe ohne Geldfluss

Während keine direkte Parteispende durch Hersteller oder Importeure von HVO (hydriertes Pflanzenöl) dokumentiert ist, wurde der FDP vorgeworfen, enge Verbindungen zur Tankstellen- und Mineralöl-Lobby zu pflegen.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) trat öffentlich für die Einführung von HVO100 ein und übernahm symbolisch die Rolle eines Fürsprechers der Branche – auch gegen wissenschaftliche Kritik.

3. E-Fuels: UNITI-Spende an die FDP

Die eFuel Alliance sowie UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen treten stark für E-Fuels ein – synthetische Kraftstoffe als Ergänzung zum Verbrenner.

Im Mai 2024 spendete die UNITI Kraftstoff GmbH:

50.000 € an die FDP.

Diese Spende erfolgte in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Bundesparteitag der FDP, auf dem UNITI prominent mit einem Stand vertreten war – begleitet von Spitzenpolitikern wie Christian Lindner und Volker Wissing.

4. Wasserstoff: Lobby stark – aber intransparent

Wasserstoff – insbesondere grüner Wasserstoff – wird quer durch fast alle Parteien als Schlüsseltechnologie propagiert.

Während sich keine veröffentlichten Einzelspenden reiner Wasserstofffirmen finden lassen, engagieren sich Branchenverbände wie Zukunft Gas (umbenannt in „Gas- und Wasserstoffwirtschaft“) stark in der politischen Kommunikation.

Im parlamentarischen Alltag zeigt sich die Nähe etwa bei Konsultationen, Gesetzesvorschlägen und „runden Tischen“, an denen häufig Vertreter aus FDP, CDU/CSU und auch SPD teilnehmen.

Fazit: Geld, Einfluss und Ideologie

Der Slogan der FDP zur „Technologieoffenheit“ klingt harmlos – wird aber in der Praxis vor allem durch finanzstarke Lobbygruppen aus der fossilen und automobilen Industrie gestützt.

Wer heute HVO, E-Fuels oder grauen Wasserstoff politisch promotet, bedient in vielen Fällen keine echten Klimaziele, sondern zögert die Transformation hinaus.

Dabei sind die Verbindungen zwischen Spendengeldern und politischer Einflussnahme oft enger, als es die Öffentlichkeit wahrnimmt.

#Technologieoffenheit #Parteienfinanzierung #EFuels #Lobbyismus #Wasserstoff

Fazit: Der ungleiche Lobby-Krieg

Die Windkraft hat keine große Lobby – weder finanziell noch politisch. Kein Thinktank, kein milliardenschwerer Weltkonzern, keine Medienmacht.

Ihr Gegenspieler: ein fossiles Netzwerk aus Superkonzernen, Ex-Politikern und Milliardenbudgets.

Selbst die Atomkraft, jahrzehntelang totgesagt, erlebt durch internationale Interessen ein Comeback – flankiert von konservativen und neoliberalen Kräften.

Wenn jemand behauptet, „die Windkraftlobby sei zu mächtig“, dann zeigt das, wie erfolgreich die fossile Propaganda bereits ist.

In Wahrheit hat die Windkraft keine Chance gegen das, was Exxon, Rosatom und LNG-Konzerne an Einfluss ausüben – mit Rückhalt von AfD, FDP und Teilen von CDU/CSU.

#Lobby #Parteispenden #fossile #Energie #erneuerbare