Ein Beitrag von

– Die Welt gibt es nur einmal…..

Die Erde kann auch ohne uns Menschen bestehen…

..eben dann wieder mit Kleinlebewesen und ohne Menschen

—-

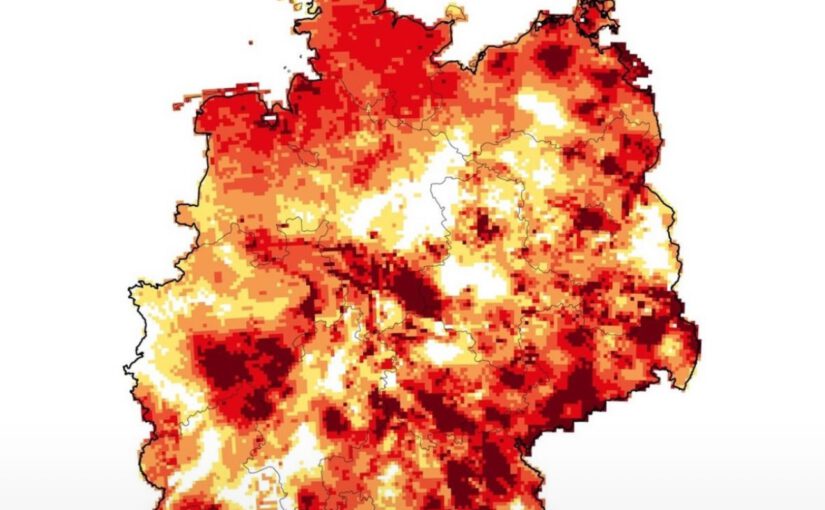

Wir stehen am Anfang einer neuen Extremwetter-Ära. Die bisherigen Temperaturspitzen in Europa erscheinen im Rückblick wie milde Sommertage, verglichen mit dem, was uns im Juli bevorsteht. Es ist höchste Zeit, dass wir sowohl unsere Notfallpläne als auch unseren Umgang mit Klima verändern – bevor es zu spät ist.

Warum der Juli noch heißer wird – Alarmstufe Rot fürs Wetter

- Hitze-Rekordserie in Europa bereits im Juni: Europa erlebte Ende Juni Hitze mit Temperaturen bis 44 °C (z. B. in Portugal, Frankreich, Spanien). In Deutschland wurden am 21. Juni 37 °C gemessen – heiße, trockene Luft etabliert sich großflächig.

- „Heat Dome“-Phänomen formt sich aus: Ein stationäres Hochdruckgebiet bleibt im Juli über Süd- und Mitteleuropa liegen – tagelange Hitzewellen mit Werten weit über 30 °C drohen.

- Frühstart des Sommers: Bereits im Juni erleben viele Regionen Temperaturen, die sonst erst im Hochsommer üblich sind. Der Sommer verlängert sich – Extremphasen dauern länger.

- 2024 als Mahnung: Das letzte Jahr war das heißeste in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Gletscher schmolzen, tropische Nächte nahmen zu – ein Vorgeschmack auf das, was jetzt folgt.

- Langfristiger Trend zur +1,5 °C-Erwärmung: Die globale Durchschnittstemperatur bewegt sich stabil über dem vorindustriellen Niveau – mit dramatischen Folgen für Gesundheit, Natur und Infrastruktur.

Fazit: Warum der Juli 2025 heißer wird als je zuvor

- Blockierende Großwetterlagen lassen keine Abkühlung zu.

- Frühe Hitzewellen erreichen Juli-Spitzenwerte bereits im Juni.

- Die Klimakrise verstärkt jede einzelne Wetteranomalie.

Was uns im Juli konkret erwartet

- Hitze-Peaks zwischen 38–44 °C in Mitteleuropa.

- Waldbrandgefahr und großflächige Dürreperioden.

- Tropische Nächte, die keine Erholung zulassen.

- Gesundheits- und Versorgungssysteme unter Stress.

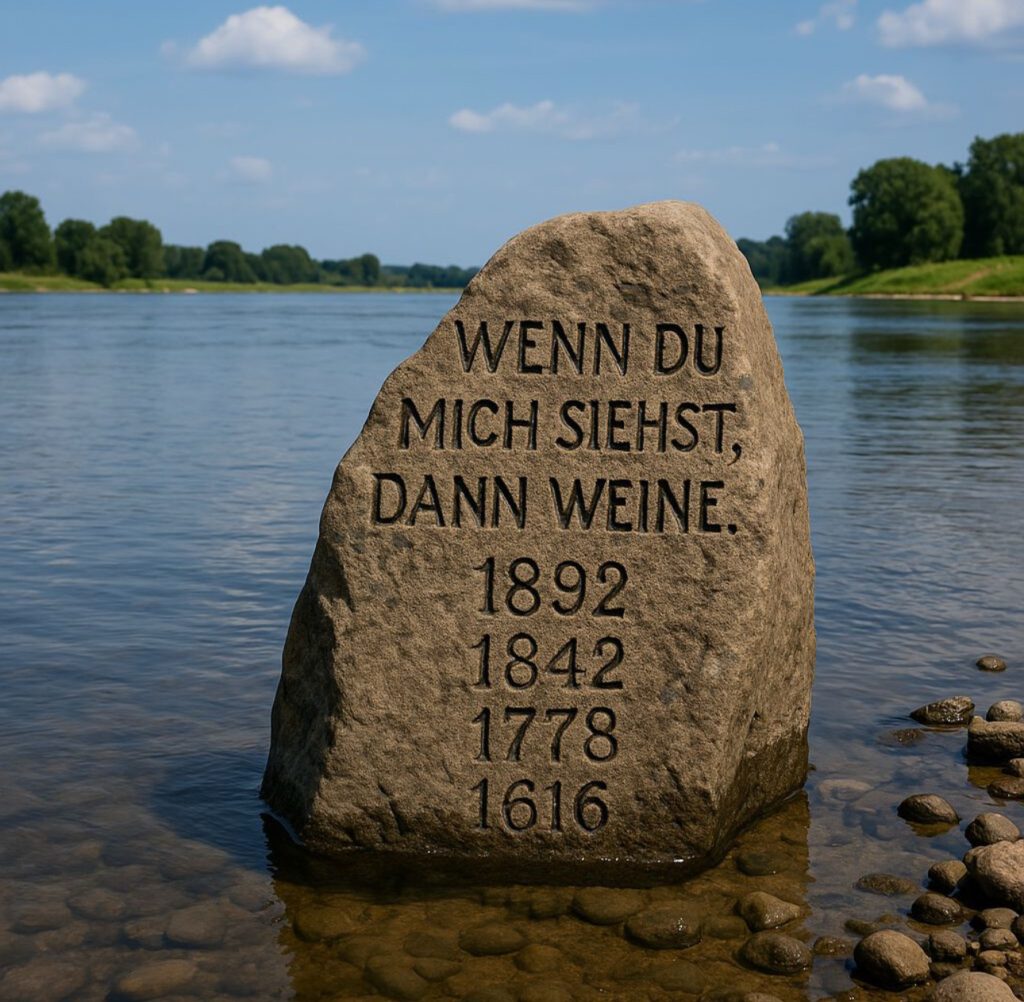

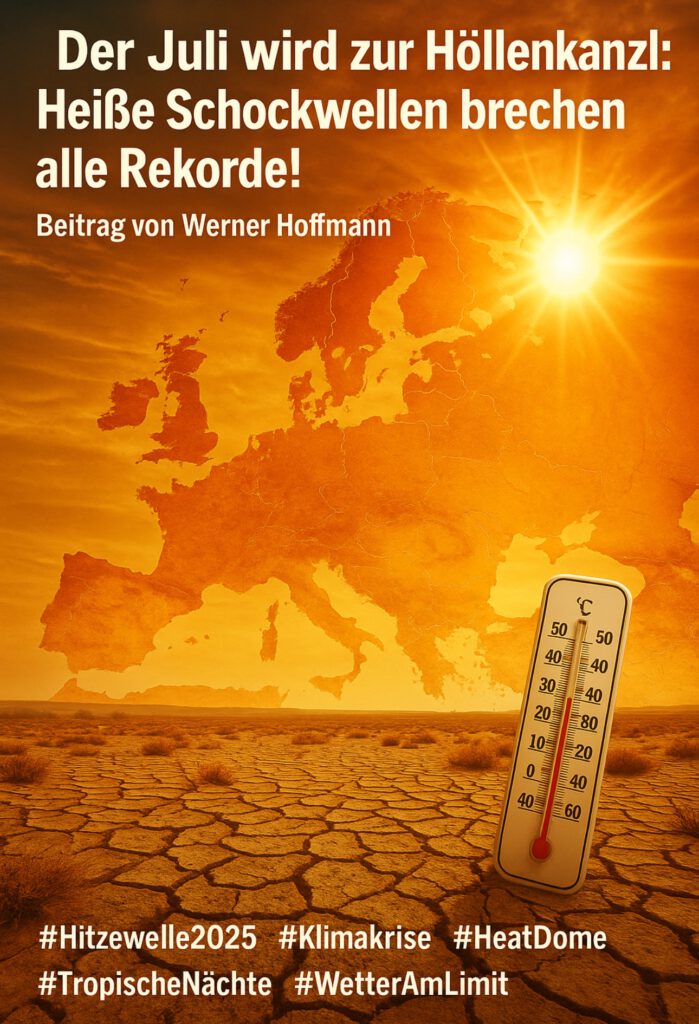

Wüste Sizilien – Schneechaos in Mitteleuropa? Wie ein schwächerer Golfstrom Europas Klima ins Chaos stürzt

Ein Beitrag von Werner Hoffmann

Wenn Europa in diesem Sommer unter sengender Hitze leidet und Sizilien zur Wüste verkommt, könnte paradox ein kühleres, aber umso extremeres Wetter auf dem Fuße folgen. Der heimtückische Auslöser: die Abschmelzung nördlicher Gletscher reduziert den Salzgehalt des Atlantiks. Das schwächt den Golfstrom – und aktiviert wettergewaltige Serien wie Hurricane, Tornados & Co.

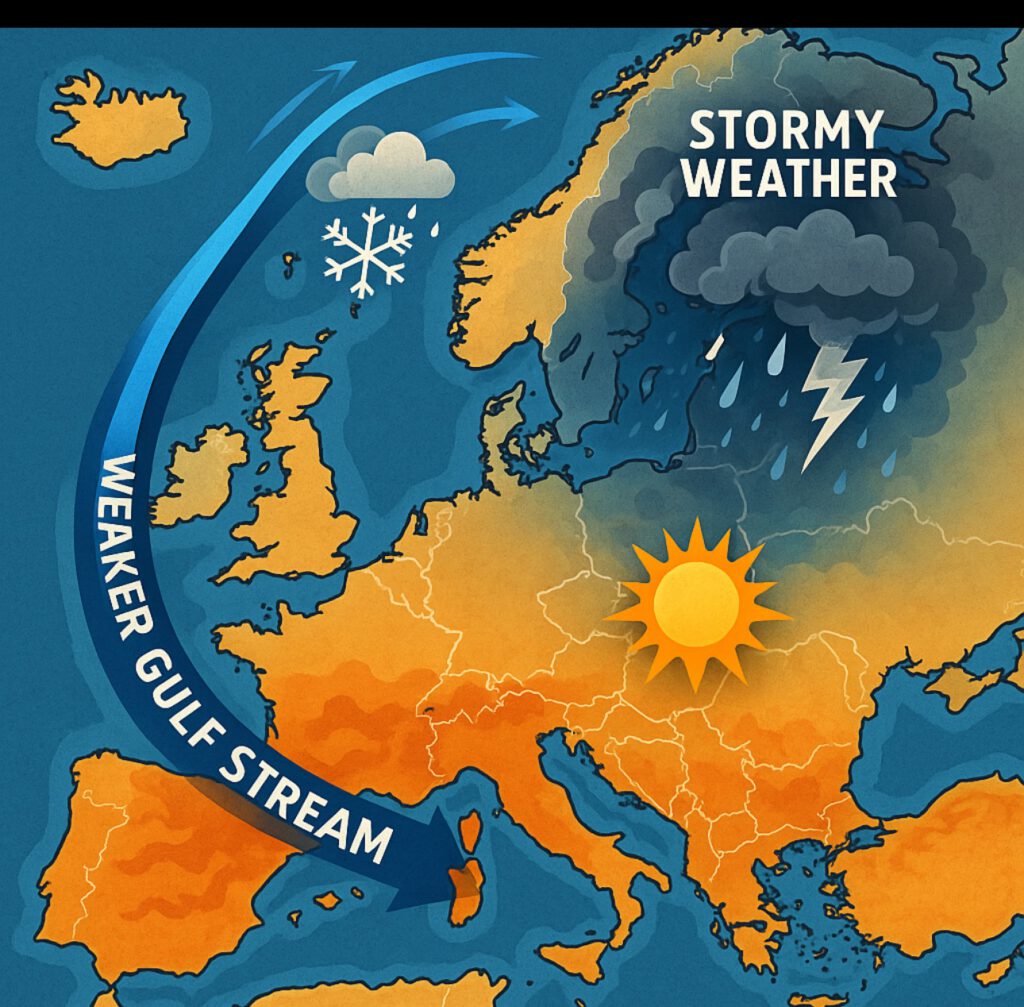

1. Golfstrom bröckelt – „Meer wird leichter, Strömung verlangsamt“

Durch das Schmelzwasser verliert der Nordatlantik an Salzgehalt und damit an Dichte. Das beeinträchtigt das Absinken von Wasser südlich von Grönland – eine entscheidende Triebfeder der Atlantischen Umwälzströmung (AMOC), zu der auch der Golfstrom gehört. Studien zeigen: Seit 1950 hat sich diese Strömung möglicherweise bereits um bis zu 15 % abgeschwächt.

2. Atlantiktief vs. Mittelmeerhoch – der Kampf der Elemente

Während über dem Atlantik ein massives Tiefdruckgebiet entsteht, verharrt über dem Mittelmeer ein heißes Hoch.

Diese beiden Luftmassen treffen über Mitteleuropa aufeinander – insbesondere in der Schweiz, Frankreich und Westdeutschland.

Die Folge: Gewitter, Hagel, Tornados und Überschwemmungen nehmen zu.

Es geht nicht mehr um trockene Hitze – sondern um zerstörerische Extremwetterlagen.

3. Extremstürme statt Hitzerekorde – die neue Normalität?

Warme Mittelmeerwässer treffen auf kühle Luftmassen aus dem Atlantik. Dadurch entstehen:

- Superzellen und Tornados mitten in Europa

- Tropische Wirbelstürme mit zerstörerischer Kraft

- Starkregen-Ereignisse, die in kürzester Zeit ganze Landstriche fluten

Die Konsequenz: Unser Klima wandelt sich zu einem subtropischen Mischsystem mit hoher Luftfeuchtigkeit und regelmäßigem Sturmrisiko.

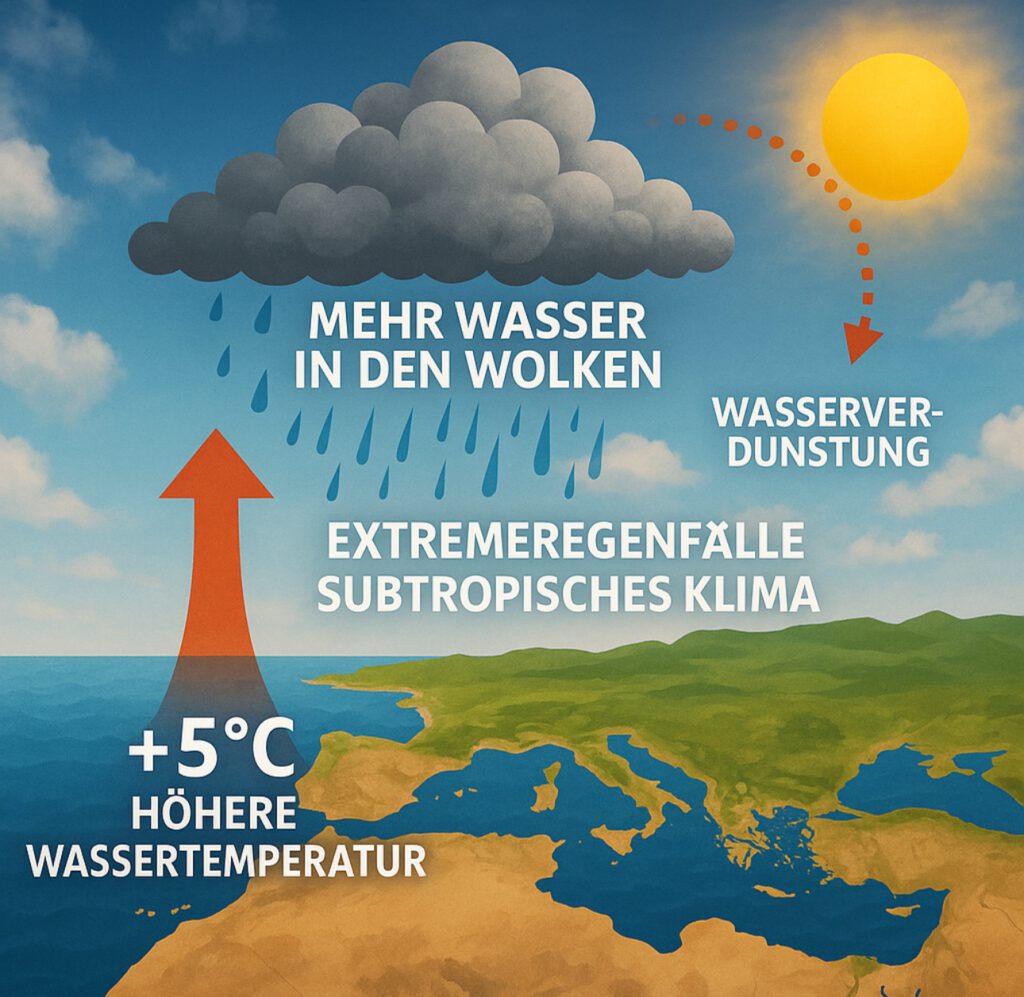

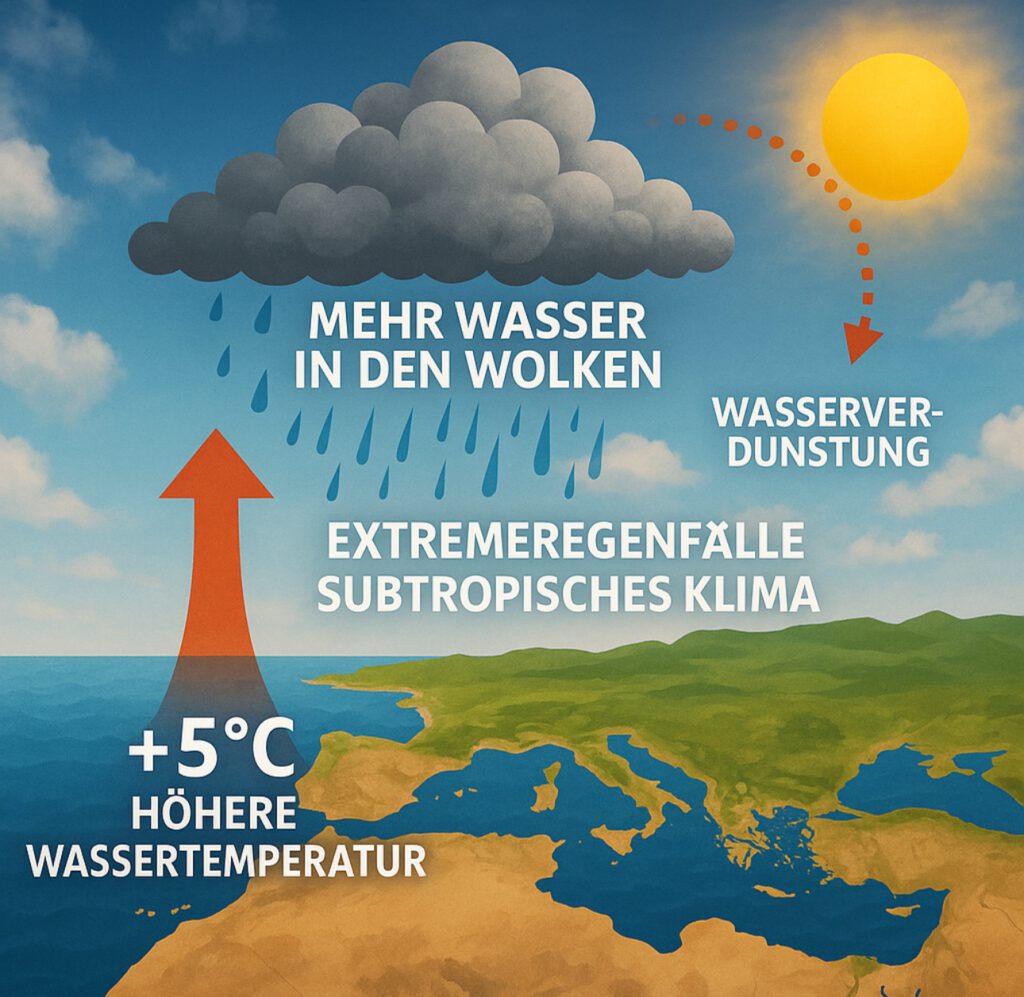

4. Mittelmeer heizt auf → Klima verklumpt

Das Mittelmeer ist im Moment bereits um bis zu 5 °C wärmer als noch vor wenigen Jahrzehnten.

Die Folge: Massive Verdunstung.

Die zusätzliche Feuchtigkeit gelangt in die Atmosphäre – und wird bei passenden Bedingungen als regelrechte Wasserbombe über Europa abgeregnet.

Die Luft wird nicht nur wärmer, sondern auch schwerer und instabiler.

5. Globale Verstärkung durch CO₂ – der Katalysator

CO₂ ist der Haupttreiber der Erderwärmung.

Es führt nicht nur zur Gletscherschmelze, sondern beeinflusst auch großräumige Strömungsmuster wie Jetstreams und Hochdrucklagen.

Die Folge:

Langanhaltende Wetterextreme – von Hitzewellen über Jahrhundertregen bis hin zu Winterchaos.

Fazit – Europas Klimazug rast in die Subtropen

Die zentralen Auslöser und ihre konkreten Auswirkungen im Überblick:

- Golfstromabschwächung: Führt zu kühlen Tiefs und steigender Sturmgefahr.

- Erhitztes Mittelmeer: Sorgt für extreme Regenfälle, Gewitter und Tornados.

- Hohe CO₂-Belastung: Verstärkt alle Wetterphänomene und beschleunigt die globale Erwärmung weiter.

Das alles führt mittelfristig zu einem subtropisch-stürmischen Klima:

weniger klassische Hitzerekorde, aber deutlich mehr zerstörerische Wetterextreme wie tropische Stürme, Hurrikans und Superzellen – direkt über Europa.

Das alte, gemäßigte Europa verschwindet – beschleunigt durch CO₂ als Klimabeschleuniger.

Dadurch wird auch der bisherige Alltag in vielen Bereichen nicht nur durch das Wetter, sondern auch beispielsweise bei der Arbeit beeinflusst.

Deutlich wird das, wenn man anschaut, wie in anderen Ländern mit starker Hitze die Produktivität der arbeitenden Bevölkerung ist.

So ist beispielsweise die Produktivität in Nord Italien, wesentlich höher, als in Süditalien. Nord Italien wird deshalb auch zu Hitzeregion und das gleiche gilt auch zeitweise für Deutschland. Dadurch wird die Produktivität auch in Deutschland abnehmen.

Und was das eigene Heim angeht, da wird es auch Veränderungen geben. Subtropische Temperaturen machen es erforderlich, dass in jedem Haushalt eine Klimaanlage, energiesparender wäre eine Luft – Luft – Wärmepumpe installiert ist.

Damit kann auch die Luftfeuchtigkeit in den Räumen reduziert werden. Das geht auch zwar mit Klimaanlagen, jedoch energieintensiver und wesentlich teurer.

——

#Hitzewelle2025

#Klimakrise

#Golfstrom

#Klimachaos

#Mittelmeerhitze

#Extremwetter

#CO2Krise