Elon Musk am Ende seiner politischen Mission – Trumps Berater verlässt die Bühne, Tesla schwächelt

Ein Beitrag von Werner Hoffmann

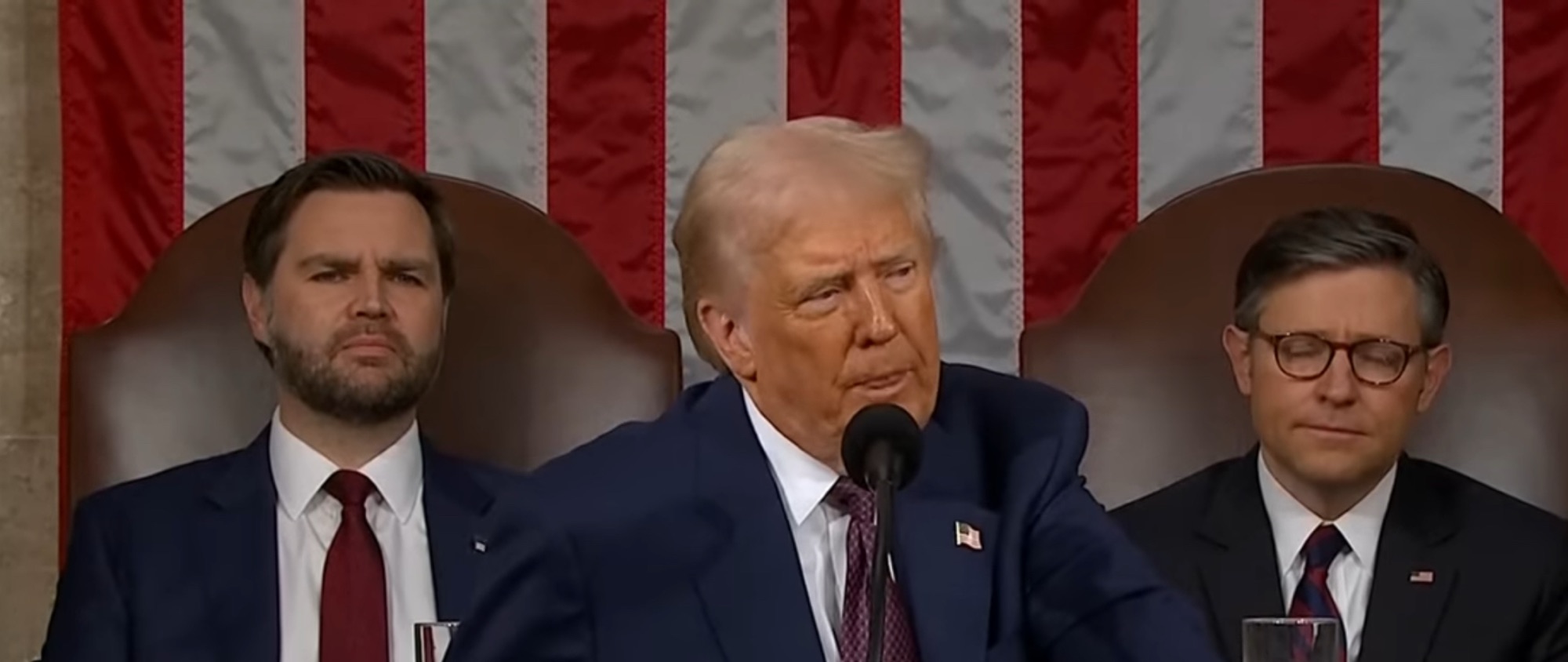

Der Tech-Milliardär Elon Musk zieht sich aus dem innersten Beraterkreis von US-Präsident Donald Trump zurück. Wie das US-Magazin Politico berichtet, will sich Musk „in den kommenden Wochen“ wieder stärker auf seine Unternehmen konzentrieren. Offiziell ist von einem geplanten Rückzug die Rede – doch hinter den Kulissen bröckelt das Fundament einer hochriskanten politischen Allianz.

Musk war Trumps Sparkommissar – mit Nebenwirkungen

Musk hatte von Trump den Auftrag erhalten, mit radikalen Sparmaßnahmen den Regierungsapparat zu verschlanken. Unter seiner Leitung wurden tausende Stellen gestrichen, Behörden fusioniert oder aufgelöst. Doch Musks rücksichtsloses Vorgehen sorgte selbst im republikanischen Lager für Unmut. Seine öffentlichen Alleingänge, nächtlichen Tweets und radikalen Vorschläge machten ihn zum Risikofaktor in einer ohnehin instabilen Regierungsmannschaft.

Laut Politico wuchs innerhalb der Trump-Administration die Frustration über Musks unberechenbares Verhalten. Seine eigenmächtigen Entscheidungen und medienwirksamen Inszenierungen wurden zunehmend als politische Belastung empfunden. Ein hochrangiger Regierungsbeamter wird mit den Worten zitiert: „Wer glaubt, Musk werde vollständig aus Trumps Umfeld verschwinden, täuscht sich selbst.“ Auch nach seinem offiziellen Rückzug werde Musk wohl informell weiterhin Einfluss ausüben.

Hinzu kommt: Musks Status als „besonderer Regierungsangestellter“ war rechtlich ohnehin auf 130 Tage begrenzt – eine Frist, die Ende Mai oder Anfang Juni ausläuft. Auch dies spielte eine Rolle bei der Entscheidung über seinen Rückzug.

Wirtschaftlich unter Druck: Teslas enttäuschende Zahlen

Parallel dazu kämpft Tesla mit ernsten Problemen. Die Verkaufszahlen im ersten Quartal 2025 lagen deutlich unter den Erwartungen: 336.681 Fahrzeuge wurden ausgeliefert – ein Minus von 13 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders dramatisch: In Deutschland brach der Absatz um über 75 % ein. Die Börse reagierte prompt – die Aktie rutschte ab, erholte sich aber leicht, nachdem Musks Rückzug aus dem politischen Rampenlicht bekannt wurde. Viele Investoren hoffen nun, dass sich Musk endlich wieder auf das Kerngeschäft konzentriert.

Politische Schlappe in Wisconsin

Auch politisch musste Musk zuletzt eine schmerzhafte Niederlage einstecken. In Wisconsin verlor der von ihm massiv unterstützte konservative Kandidat Brad Schimel mit einem Rückstand von zehn Prozentpunkten gegen die liberale Juristin Susan Crawford. Die Wahl wurde von Beobachtern als Testfall für Musks politischen Einfluss gesehen – und endete in einer krachenden Niederlage. Selbst in konservativen Kreisen gilt Musk mittlerweile als zu polarisierend, zu unberechenbar, zu laut.

Resümee: Ein Rückzug mit bitterem Beigeschmack

Der Rücktritt von Elon Musk aus dem inneren Machtzirkel Donald Trumps wird kaum ausreichen, um seine beschädigte Reputation zu retten. Weder die schwächelnden Verkaufszahlen von Tesla noch die rückläufigen Werbeeinnahmen bei seiner Plattform X (ehemals Twitter) dürften sich dadurch kurzfristig erholen.

Fakt ist: Elon Musk hat sich verbrannt. In den letzten anderthalb Jahren ist seine Nähe zu Verschwörungstheoretikern, Demokratiefeinden und rechtsextremen Positionen unübersehbar geworden. Dass er sich als Unternehmer in den Dienst eines autoritär agierenden Präsidenten gestellt hat, wird vielen nicht so schnell aus dem Gedächtnis verschwinden.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Erkenntnis bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt – und auch bei jenen, die seine Produkte bisher kritiklos gefeiert haben.

Unklar ist auch, wie groß der Schaden noch werden kann, den Musk durch seine politische Tätigkeit angerichtet hat. Sein Einfluss reichte tief in die Verwaltung, seine Entscheidungen betrafen zehntausende Menschen – von entlassenen Staatsbediensteten bis hin zu Tesla-Beschäftigten, deren Jobs zunehmend unsicher wirken.

Und es bleibt die Frage im Raum, inwieweit Musk auch finanziell profitiert hat – vor allem über SpaceX. Recherchen zeigen, dass die US-Regierung seinen Unternehmen Verträge, Subventionen und Fördermittel in Höhe von über 38 Milliarden US-Dollar zugesprochen hat. Allein SpaceX erhielt staatliche Aufträge im Umfang von rund 20,7 Milliarden Dollar, wovon mehr als 8,7 Milliarden bereits ausgezahlt wurden. Ein Großteil dieser Summe – rund 14,6 Milliarden – stammt aus NASA-Projekten, etwa für Frachtflüge zur ISS oder die Entwicklung eines neuen Mondlanders.

Das alles wirft Fragen auf: über mögliche Interessenkonflikte, über Vetternwirtschaft und über eine gefährliche Verbindung von politischem Einfluss und wirtschaftlicher Eigeninteresse.

Fazit:

Elon Musks Ausflug in die Politik ist vorerst beendet. Doch seine Spuren bleiben – in der Verwaltung, bei Tesla, in der Öffentlichkeit. Der Mythos des genialen Unternehmers hat Kratzer bekommen. Und die Frage, was von seinem politischen Erbe bleibt, ist längst nicht beantwortet.

#ElonMusk #Trump #Tesla #SpaceX #X #Politik #Demokratie #Rechtsextremismus #Lobbyismus #USA #Wirtschaft