Ein Beitrag von

Werner Hoffmann.

——

Jacques Schuster beschreibt in seinem Artikel „Die gekränkte Republik – Wie wir das Streiten verlernten“ den Verlust der politischen Streitkultur in Deutschland.

Doch hinter seiner Kritik an einer angeblich empfindlichen Gesellschaft verbirgt sich etwas anderes:

die Kränkung einer alten Mitte, die ihre Deutungshoheit schwinden sieht.

Der Text ist nicht nur eine Analyse der Gegenwart – er ist selbst ein Symptom davon.

Die Republik als Patientin

Schon der Titel zeigt den Ton: Schuster stellt die Gesellschaft als empfindlichen Körper dar, der auf jedes Wort überreagiert.

Streit werde pathologisiert, Kritik als Beleidigung empfunden, Meinungsverschiedenheiten als moralische Verletzung gedeutet. Seine „gekränkte Republik“ ist eine Nation, die angeblich das Streiten verlernt hat.

Doch diese Diagnose verkennt den Kern:

Die neue Sensibilität ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Emanzipation. Menschen, die früher keine Stimme hatten, melden sich heute zu Wort.

Ihre Empfindlichkeit ist Bewusstwerdung, kein Verfall.

Der unterschwellige Gegner: Die Moralisten

Zwischen den Zeilen wendet sich Schuster gegen jene, die Sprache und Verhalten moralisch reflektieren – also gegen das, was er als „moralische Empfindlichkeit“ bezeichnet.

Gemeint sind linksliberale Milieus, die Wert auf Respekt, Inklusion und Achtsamkeit legen.

Doch er verwechselt Moral mit Bevormundung.

Sprache war immer politisch – sie spiegelt Machtverhältnisse.

Wenn heute Begriffe wie „Rasse“ oder „Asylant“ kritisiert werden, ist das keine Sprachzensur, sondern ein Fortschritt der Demokratie.

Schuster konstruiert einen Gegensatz zwischen Moral und Rationalität, der so nicht existiert.

Die Erfindung des „Früher war alles besser“

Wie viele konservative Kommentatoren idealisiert Schuster die Vergangenheit:

Früher, so meint er, sei die Gesellschaft offener, robuster und argumentativer gewesen.

Doch das stimmt nicht.

Die Bonner Republik war kein Paradies der Toleranz – Kritik an Polizei, Militär oder Kirche galt schnell als Nestbeschmutzung, Frauen und Minderheiten blieben weitgehend unsichtbar.

Heute ist die Gesellschaft lauter, pluraler und selbstbewusster.

Dass manche das als Überforderung empfinden, ist kein Zeichen des Niedergangs, sondern der Demokratisierung des Diskurses.

Die bürgerlich-konservative Angst

Hinter Schusters Essay steht ein tieferes Gefühl:

das der Verunsicherung.

Die alte bürgerliche Mitte spürt, dass sie ihre Deutungshoheit verliert.

Rechte Parteien brüllen, linke Bewegungen fordern neue Empfindsamkeit, und dazwischen steht ein Teil der Intellektuellen, der plötzlich merkt, dass die Welt nicht mehr nach ihren Maßstäben funktioniert.

Schusters „gekränkte Republik“ ist deshalb auch ein Selbstporträt – das Porträt einer Generation, die ihre moralische Vorrangstellung verliert und dies als „Krankheit der Gesellschaft“ missversteht.

Ironie als Schutzschild

Schuster schreibt elegant, aber mit einer Rhetorik der Überlegenheit.

Seine Ironie ist kein Stilmittel, sondern eine Abgrenzung: Sie signalisiert, dass er über dem „Zeitgeist“ steht.

Doch Ironie, die nur abwehrt, verhindert genau das, was er fordert – echten Dialog. Sie schafft keine Streitkultur, sondern Distanz.

Wer Empfindlichkeit verspottet, weil er selbst gekränkt ist, führt den Beweis seiner eigenen These: Er trägt zur Spaltung bei, während er sie beklagt.

Der zentrale Widerspruch

Schuster fordert eine offene Streitkultur, aber nur für jene, die nicht stören.

Er ruft zu Toleranz auf, beklagt aber jene, die Respekt fordern. Seine Kritik an der „Empfindlichkeit“ ist selbst Ausdruck dieser Empfindlichkeit – nur von oben betrachtet.

Er verteidigt Meinungsfreiheit, aber faktisch nur für jene, die sie ohnehin immer besaßen. So dreht sich der Text im Kreis: Er ruft nach Freiheit und klagt gleichzeitig über jene, die sie beanspruchen.

Resümee

Jacques Schusters Essay ist keine nüchterne Diagnose, sondern ein Dokument konservativer Selbstverunsicherung. Er verwechselt die Öffnung des Diskurses mit Verfall, Sensibilität mit Zensur und Wandel mit Verlust.

In Wahrheit erleben wir keine „gekränkte Republik“, sondern eine, die endlich spricht – laut, widersprüchlich, unvollkommen, aber lebendig. Diese Vielfalt ist anstrengend, aber sie ist das Herzstück einer demokratischen Gesellschaft. Wer sie als Kränkung empfindet, hat Freiheit mit Bequemlichkeit verwechselt.

Wer ist Jacques Schuster?

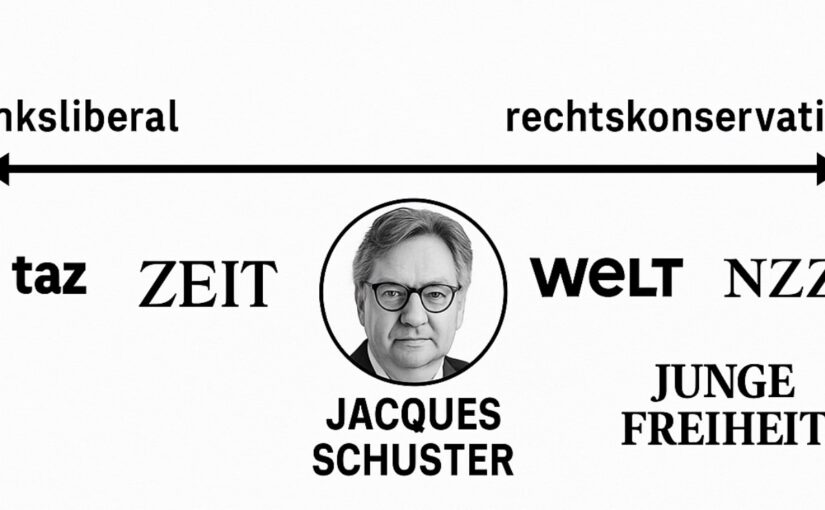

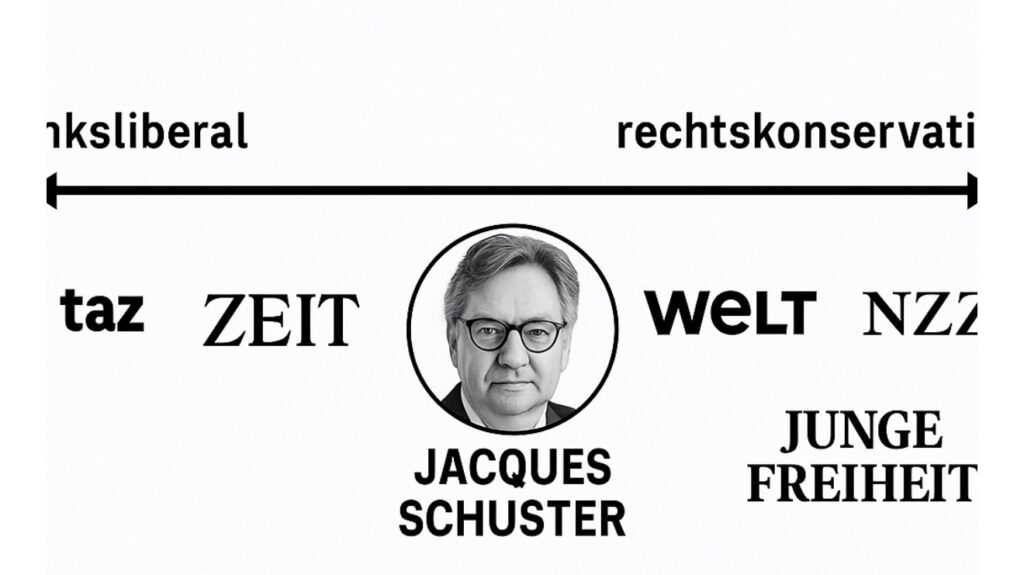

Jacques Schuster ist ein deutscher Journalist, Publizist und leitender Redakteur bei der „Welt“ (Axel Springer Verlag).

Er gehört zu den prägenden konservativen Stimmen im deutschen Feuilleton und schreibt regelmäßig Kommentare zu Politik, Gesellschaft und Kultur.

Hier eine präzise Einordnung:

Biografischer Überblick

Geboren: 1961 in Berlin Ausbildung: Studium der Geschichte und Politikwissenschaft Karriere: arbeitete zunächst für den Tagesspiegel, später Ressortleiter Innenpolitik bei der Welt am Sonntag, heute Chefkommentator der „Welt“ (Leitartikel und politische Kolumnen).

Schuster ist kein investigativer Reporter, sondern Meinungsjournalist – also Kommentator, der gesellschaftliche Entwicklungen interpretiert und bewertet.

Politische Richtung

Jacques Schuster steht klar im konservativ-liberalen Lager, mit deutlicher Tendenz nach rechts der politischen Mitte.

Er verkörpert jene Richtung, die man als „bürgerlich-konservativ mit kulturkämpferischem Einschlag“ bezeichnen kann.

Typische Merkmale seiner Positionen:

– Verteidigung traditioneller Werte (Nation, Ordnung, Religion, Familie),

– Skepsis gegenüber „Identitätspolitik“, Feminismus und Genderdiskursen,

– Kritik an „linker Moral“ und „politischer Korrektheit“,

– Verteidigung westlicher Leitkultur und „bürgerlicher Vernunft“, gleichzeitig Distanz zur extremen Rechten – aber

– mit rhetorischer Nähe in Themenwahl und Empörungssprache.

Er steht damit ideologisch in der Nähe von Journalisten wie

– Ulf Poschardt

– oder Henryk M. Broder –

also Vertreter eines „liberal-konservativen“ Milieus, das sich oft als Gegenpol zu linken und grünen Diskursen versteht.

Kritik an Schuster

Kritiker (u. a. aus Medienwissenschaft und Journalismus) werfen ihm vor:

er verharmlost rechte Narrative,

indem er Themen wie „Empfindlichkeitskultur“ oder „Genderwahn“ überzeichnet, er schiebe Verantwortung für gesellschaftliche Spaltung einseitig den „Linken“ zu, er nutze Emotionalisierung und Polemik, um Komplexität zu reduzieren, seine Texte trügen zur Normalisierung rechtspopulistischer Argumente bei, ohne diese explizit zu vertreten.

Er selbst sieht sich dagegen als Verteidiger von Meinungsfreiheit und „gesundem Menschenverstand“.

Medienpolitische Bedeutung

Innerhalb des Springer-Konzerns (zu dem Welt und Bild gehören) steht Schuster für die intellektuell konservative Linie:

Er formuliert das, was Bild oft schrill zuspitzt – nur in feuilletonistischer Sprache.

Seine Kommentare dienen häufig der ideologischen Rahmung wirtschaftsliberaler und migrationskritischer Positionen, die das Springer-Haus seit Jahren pflegt.

Kurzfazit

Jacques Schuster ist:

Chefkommentator der „Welt“, konservativer Meinungsmacher, rhetorisch geschickt, aber oft polarisierend, politisch rechts der Mitte, und ideologisch Teil jener publizistischen Strömung, die in Deutschland versucht, das Meinungsklima nach rechts zu verschieben – ohne offen populistisch zu wirken.

#JacquesSchuster #Meinungsfreiheit #Debattenkultur #Medienkritik #Demokratie