Ein Beitrag von

Werner Hoffmann

Auf der Internetseite www.blog-Demokratie.de gibt es viele interessante Artikel, die auch nach Fachbereich als Bereichsübersicht aufgerufen werden können.

Neben der regulären Suchseite gibt es auch eine kleine Faulenzertabelle, die ich Dir hier zur Verfügung stelle:

Fossile Lobby – Strategie

Hier findest Du Enthüllungen und Analysen darüber, wie Öl-, Gas- und Kohlelobbyisten Politik und Medien beeinflussen – mit besonderem Fokus auf Deutschland.

—> www.blog-demokratie.de/?s=Fossile+Lobby+teil

Friedrich Merz

Von BlackRock bis fossile Interessen – wie der CDU-Chef seine Partei strategisch ausrichtet.

—> www.blog-demokratie.de/?s=Merz

Jens Spahn

Von angeblicher Erneuerung bis gefährlichem AfD-Flirt – die Spuren von Spahn im Netz der Lobby.

—> www.blog-demokratie.de/?s=Spahn

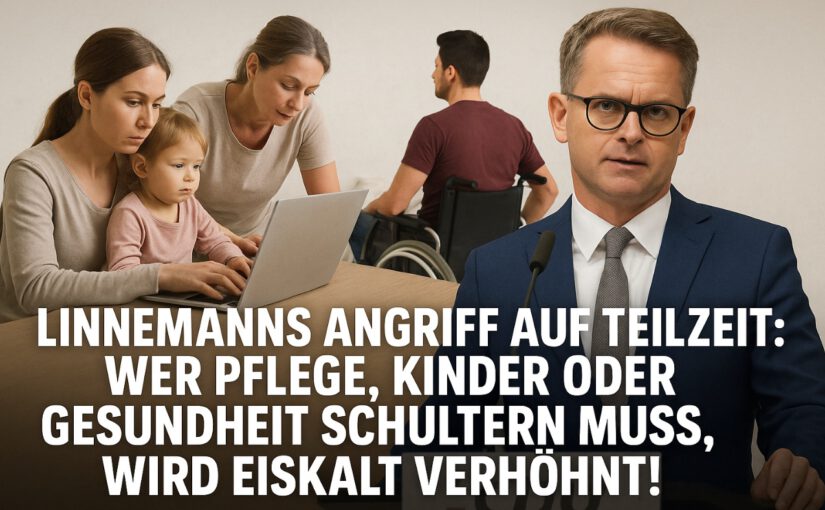

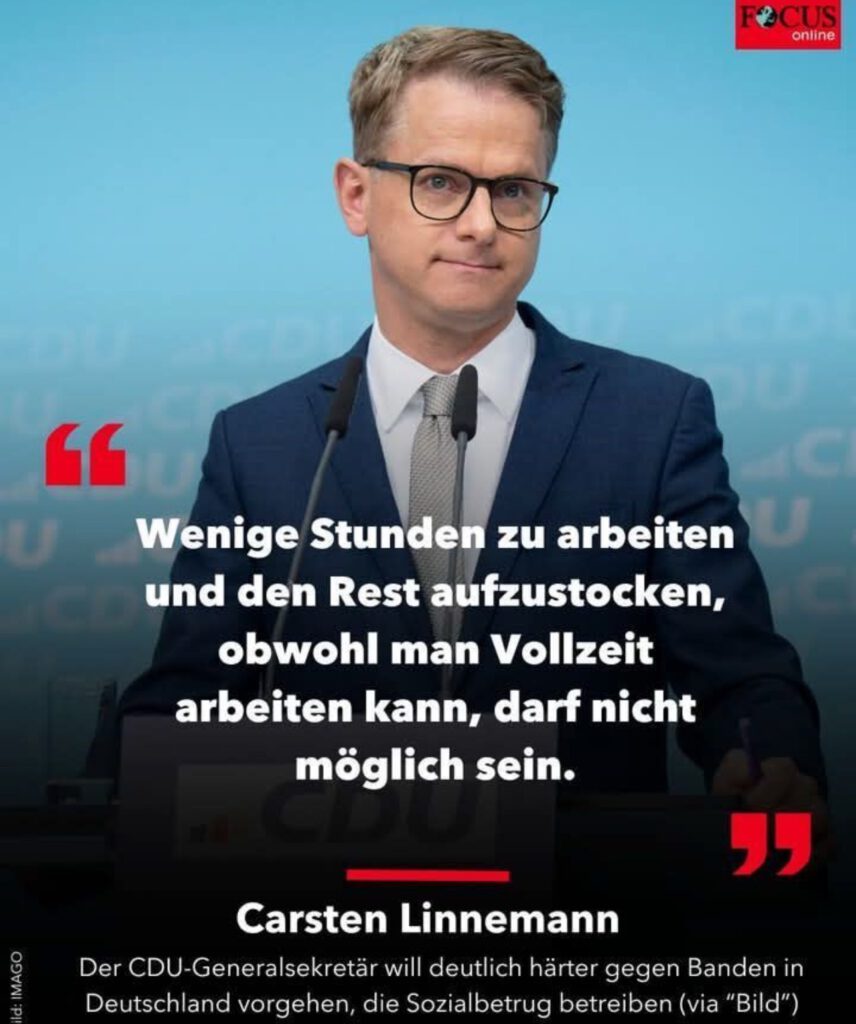

Carsten Linnemann

Angriffe auf Teilzeit, Sozialstaat und Energiewende – wie sich Linnemann als Scharfmacher positioniert.

—> www.blog-demokratie.de/?s=Linnemann

Katherina Reiche

Die Ex-CDU-Staatssekretärin als fossile Strategin – von Lobbyverband BDEW bis ins Ministeramt.

—> www.blog-demokratie.de/?s=Katherina+Reiche

CDU – Systematische und teilweise perfide Strategien

Die Union im Detail – wie Strategien, Netzwerke und Machtspiele organisiert werden, von Merz bis Linnemann.

—> www.blog-demokratie.de/?s=CDU

—> www.blog-demokratie.de/?s=CDU+Teil

CSU

Söder, Seehofer und die bayerische Fossil-Strategie – zwischen Tradition und Machtkalkül.

—> www.blog-demokratie.de/?s=CSU+Teil

Markus Söder:

—> www.blog-demokratie.de/?s=Söder

——

FDP

Die FDP als Bremser der Energiewende – von Christian Lindner bis Christian Dürr.

—> www.blog-demokratie.de/?s=FDP+Teil

—> www.blog-demokratie.de/?s=Dürr+FDP

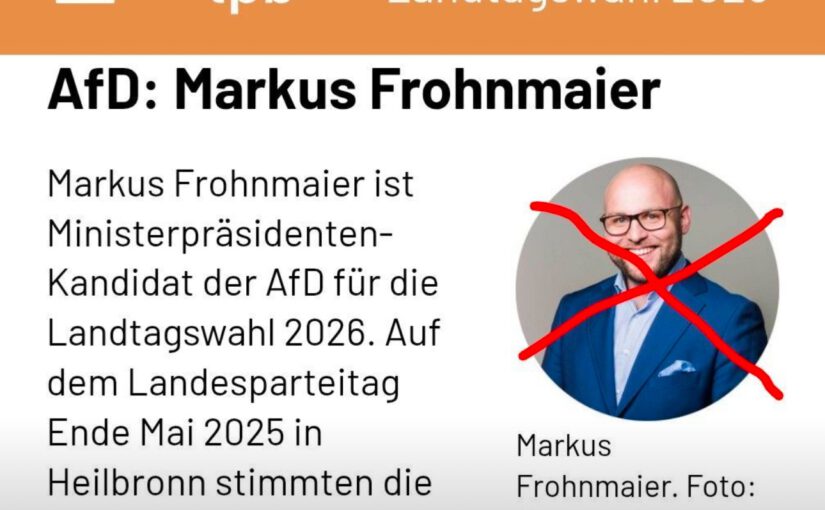

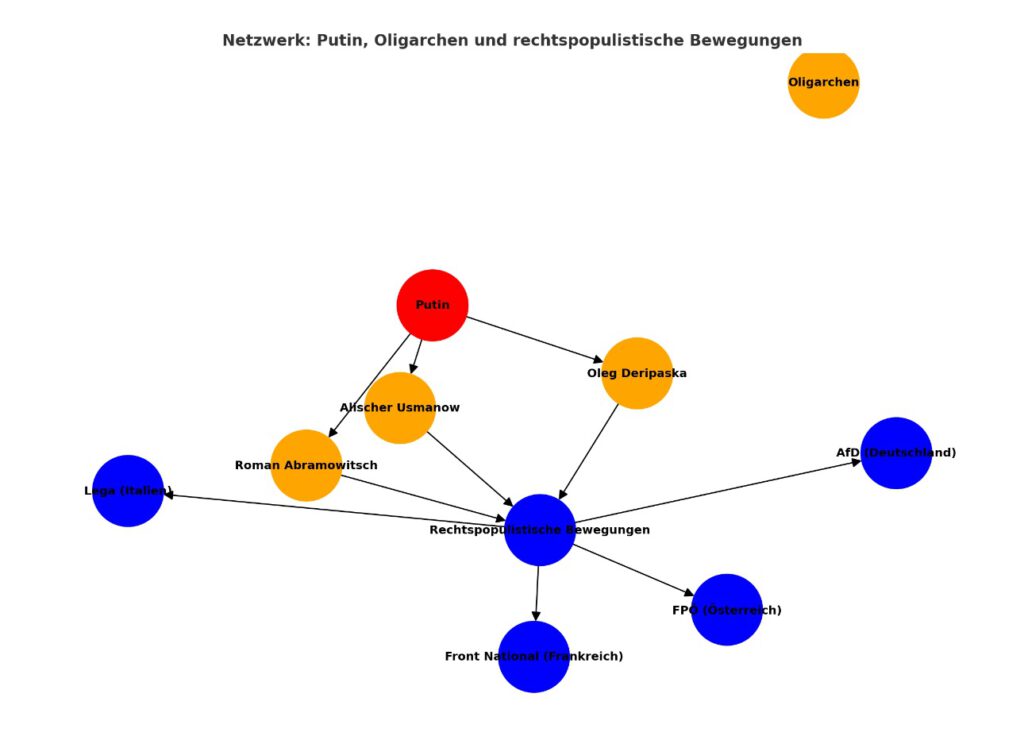

AfD – Gefahr für die Demokratie

Die perfiden Spiele der AfD, ihre Netzwerke und ihre Nähe zu Russland – alle Teile gesammelt.

—> www.blog-demokratie.de/?s=AfD+Teil

Erneuerbare Energie

Alles zur Energiewende – Photovoltaik, Windkraft, Speicherlösungen und politische Blockaden.

—> www.blog-demokratie.de/?s=Erneuerbare+Energie

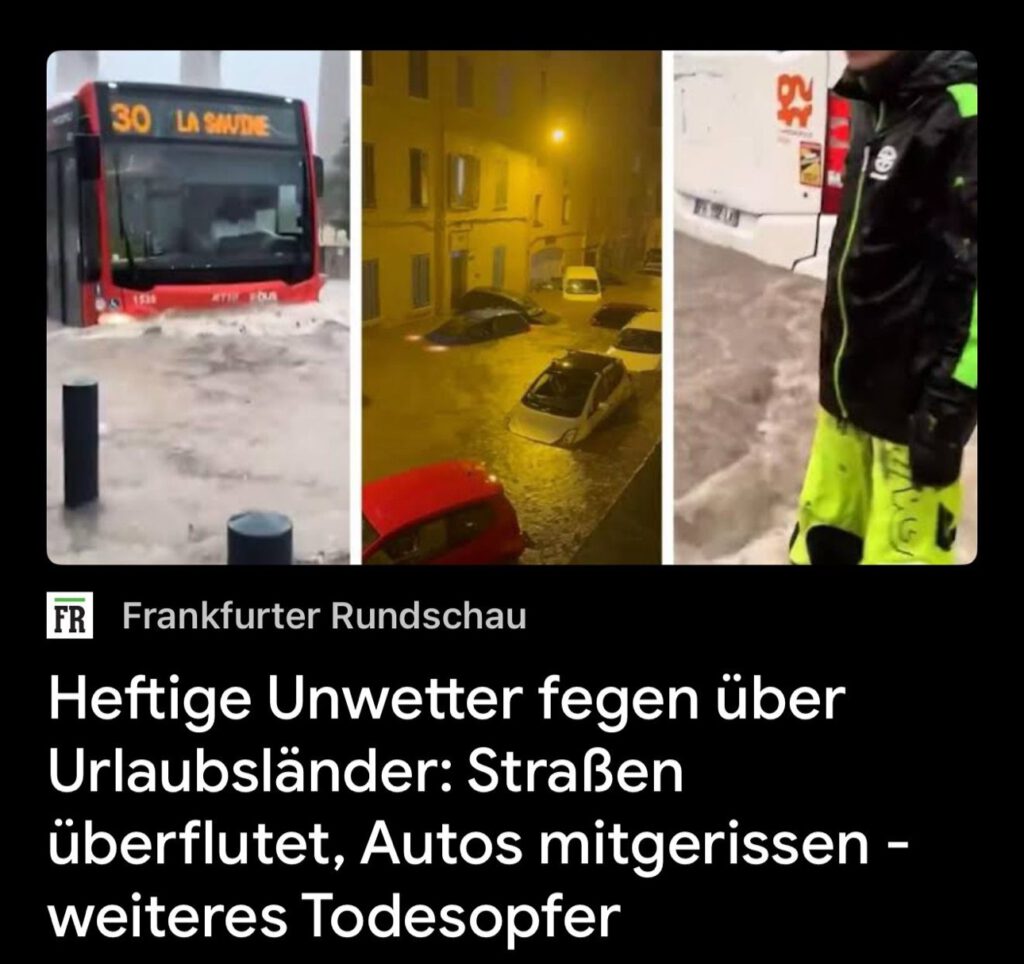

Klima

Fakten und Hintergründe zur Klimakrise, ihren Folgen und den Leugnungsstrategien.

—> www.blog-demokratie.de/?s=Klima+

Photovoltaik

Die Kraft der Sonne – Chancen, Technik und politische Widerstände.

—> www.blog-demokratie.de/?s=Photovoltaik

Wärmepumpen

Moderne Heiztechnik als Schlüssel zur Klimaneutralität – und warum sie so stark bekämpft wird.

—> www.blog-demokratie.de/?s=Wärmepumpe

Elektrofahrzeug

E-Mobilität zwischen Innovation, Lobby-Kritik und Zukunftsperspektive.

—> www.blog-demokratie.de/?s=Elektro

—-

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)

HVO wird gern als „grüne Alternative“ verkauft – in Wahrheit oft ein Ablenkungsmanöver, das fossile Abhängigkeiten verlängert.

—> www.blog-demokratie.de/?s=HVO

eFuel

Synthetische Kraftstoffe klingen nach Zukunft, sind aber teuer, ineffizient – und dienen der Lobby, den Verbrenner künstlich zu verlängern.

—> www.blog-demokratie.de/?s=EFuel

Viel Freude bei der Anwendung und lasse Dich über so manche Inhalte überraschen

Die Ineffizienz von Verbrenner-nur knapp 5% vom dem Aufwand an Energie kommen auf der Straße an!

HVO-Artikelauswahl:

Artikelübersicht eFuel

Interessantes um den Verbrenner

#FossileLobby #CDUCSUFDP #AfDStoppen #Energiewende #Klimaschutz