Ein Beitrag von

Werner Hoffmann

Mit den neuen Richtlinien des US-Verteidigungsministeriums wird die Pressefreiheit an der sensibelsten Stelle des Staates beschnitten: beim Militär.

Was als „Ordnung“ und „Sicherheit“ verkauft wird, ist in Wahrheit ein weiterer autoritäter Zugriff auf Informationen – ein Muster, das Demokratien aushöhlt und Selbstzensur produziert.

Was sich ändert – und warum es brisant ist

- Vorab-Kontrolle: Informationen aus dem Pentagon sollen vor Veröffentlichung geprüft und genehmigt werden,

- Zugang als Druckmittel: Wer die Regeln nicht akzeptiert, riskiert Akkreditierung und Zugang,

- Bewegung unter Aufsicht: Recherchen in Einrichtungen nur begleitet und in klar begrenzten Zonen.

Diese Mechanik verschiebt das Machtverhältnis:

Nicht mehr die Öffentlichkeit kontrolliert die Exekutive, sondern die Exekutive kontrolliert die Öffentlichkeit – via Redaktionen, Reporterinnen und Reporter.

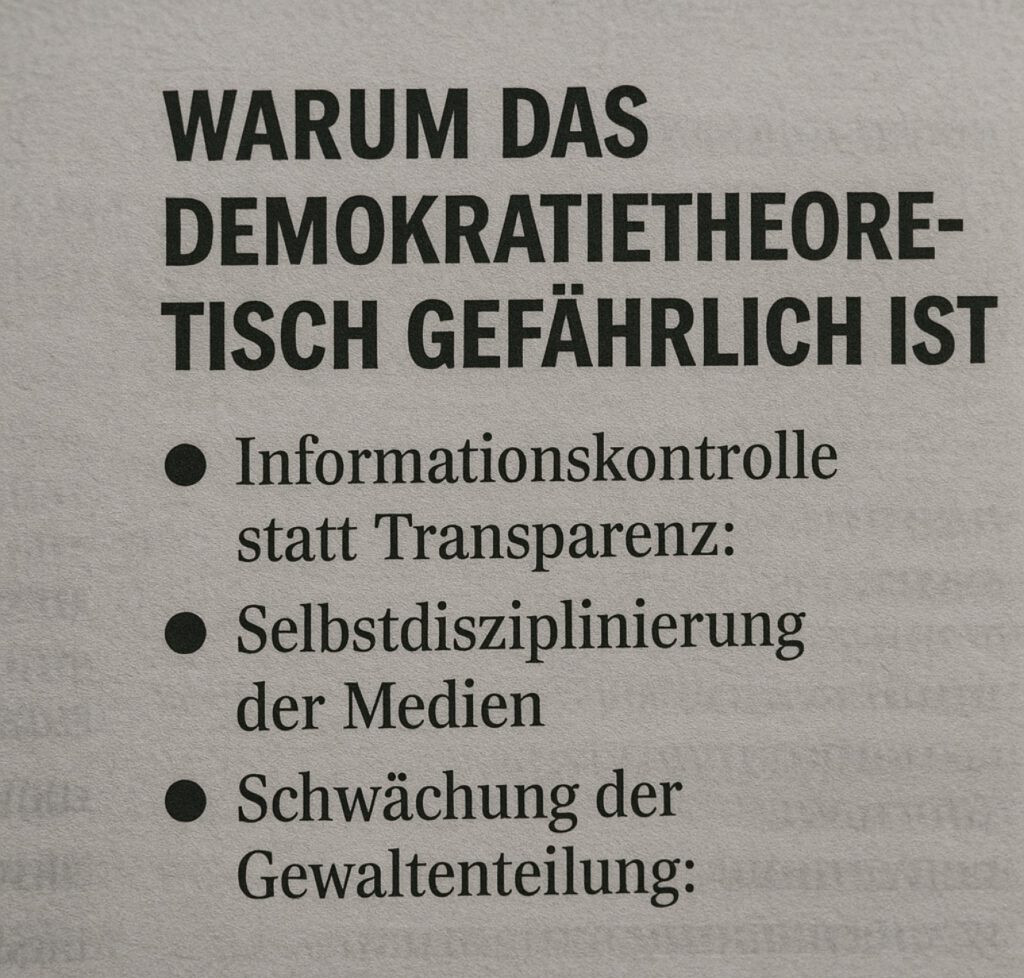

Warum das demokratietheoretisch gefährlich ist

- Informationskontrolle statt Transparenz: Vorabprüfungen schrecken Quellen ab und filtern kritische Fakten aus,

- Selbstdisziplinierung der Medien: Aus Angst vor Zugangsverlust werden Berichte abgeschwächt oder unterlassen,

- Schwächung der Gewaltenteilung: Ohne freie Presse verliert das Parlament seine stärkste Verbündete in der Kontrolle der Exekutive,

- Normalisierung des Ausnahmezustands: Was als „Sicherheitsregel“ startet, wird zur neuen Norm.

Der gefährliche Präzedenzfall: Von Militär zu Polizei – und weiter

Noch richten sich die Vorgaben auf das Militär. Doch der politische Hebel ist gesetzt: Wenn die Regierung die Presse am Pentagon enger führt, warum sollte dies morgen nicht auch bei Polizei, Geheimdiensten oder gar der gesamten Exekutive gelten? Die Logik der Maßnahme – „Sicherheit geht vor“ – lässt sich problemlos übertragen.

Die Folge wäre ein flächendeckendes Genehmigungsregime für Berichterstattung über staatliches Handeln. Genau so beginnen autoritäre Systeme: Zuerst an den neuralgischen Punkten, dann überall.

Die Presse wird zur Zutritts- und Wohlverhaltenspresse degradiert – unabhängig nur noch auf dem Papier.

Historische Erfahrung: Autoritarismus kommt selten mit Ansage

Selten wird die Demokratie frontal abgeschafft. Viel häufiger erodiert sie über Regelwerke, Verfahrensänderungen und die Normalisierung von Einschränkungen. Jede einzelne Hürde scheint klein – in Summe entsteht eine Mauer. Pentagons neue Praxis fügt dem Mauerwerk einen tragenden Stein hinzu.

Resümee

Die neuen Pentagon-Regeln sind kein Formalismus. Sie sind ein Machtinstrument, das die Kontrolle über Informationen dorthin verschiebt, wo sie nie liegen darf: in die Hände derjenigen, über die berichtet wird.

Wird dieses Modell auf Polizei und die gesamte Exekutive ausgeweitet, ist die Schwelle zur postdemokratischen Ordnung überschritten.

Eine wehrhafte Demokratie braucht jetzt Gegenkräfte: Gerichte, Parlamente, Zivilgesellschaft – und vor allem eine Presse, die sich nicht einschüchtern lässt.

Quelle

Tagesspiegel: „Folgen Sie – oder gehen Sie nach Hause“: Pentagon führt neue Beschränkungen für Journalisten ein – www.tagesspiegel.de/internationales/folgen-sie–oder-gehen-sie-nach-hause-pentagon-fuhrt-neue-beschrankungen-fur-journalisten-ein-14360948.html

#Pressefreiheit #Demokratie #Trump #USA #Medienfreiheit