Ein Beitrag von

– Die Welt gibt es nur einmal…..

Die Erde kann auch ohne uns Menschen bestehen…

eben dann wieder mit Kleinlebewesen und ohne Menschen

——-

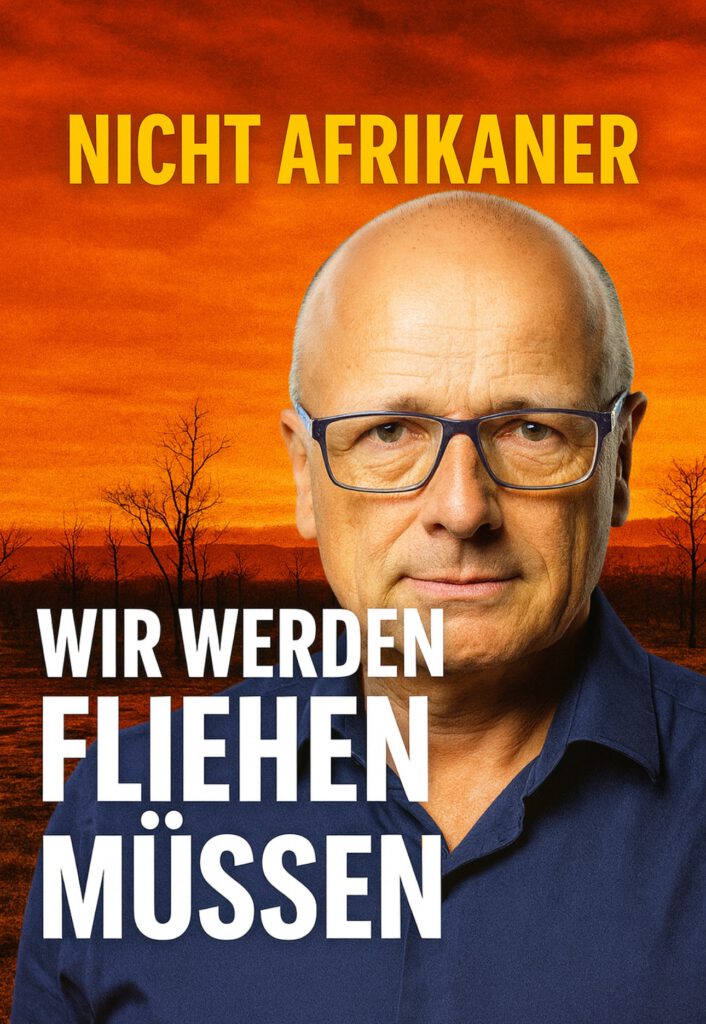

Werner Hoffmann: Wer Klimaflucht ausschließlich mit fernen Ländern verbindet, macht es sich zu einfach.

Die Warnungen aus der Meteorologie sind unmissverständlich:

Wenn wir nicht endlich Tempo machen bei Klimaschutz und Anpassung, werden auch wir gezwungen sein, Lebensorte zu verlassen – nicht freiwillig, sondern weil Gesundheit, Sicherheit und Versorgung auf dem Spiel stehen.

Teil 1: Was die Warnung bedeutet – und warum sie uns direkt betrifft

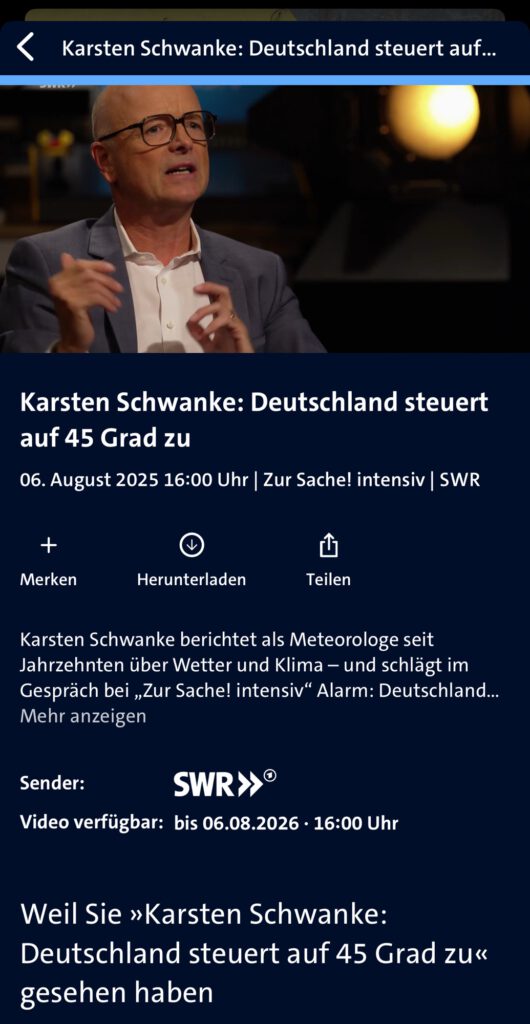

Ausgangspunkt dieses Textes ist ein aktueller Beitrag über Aussagen des ARD-Wetterexperten Karsten Schwanke.

Seine Kernaussage verschiebt die Perspektive radikal: Klimaflucht ist kein Phänomen „anderswo“. Sie kann auch uns in Deutschland treffen – regional, saisonal, mitunter dauerhaft. Schon heute zwingt Extremwetter Menschen dazu, ihr Zuhause zumindest vorübergehend zu verlassen. Wer das als Randnotiz abtut, unterschätzt die Dynamik einer sich aufheizenden Welt und die Verwundbarkeit moderner Infrastrukturen.

Klimaflucht heißt auch Binnenflucht

Flüsse treten über die Ufer, Hitzewellen überlasten Krankenhäuser, Stürme reißen Stromleitungen nieder, Vegetationsbrände bedrohen Siedlungen: Das alles sind keine hypothetischen Szenarien, sondern Erfahrungen der letzten Jahre. Binnenflucht bedeutet, dass Menschen innerhalb eines Landes umziehen, weil ihre Wohnung unbewohnbar wurde, weil Versicherungen kündigen, weil der Wiederaufbau zu lange dauert – oder weil die Angst vor dem nächsten Ereignis zu groß ist. Wer die Bilder aus überfluteten Tälern, aus aufgeheizten Städten oder aus verbrannten Wäldern kennt, versteht, wie schnell aus „nur vorübergehend“ ein „wir fangen neu an“ wird.

Was konkret auf uns zukommt

Wenn wir die Erwärmung nicht rasch begrenzen, verschieben sich statistische Extremwerte in den Bereich des Alltäglichen. Bereits jetzt nehmen die Zahl sehr heißer Tage und die Tropennächte zu, in denen Gebäude nicht mehr auskühlen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts gelten längere Hitzeperioden, ausgetrocknete Böden, Wasserknappheit und eine deutlich höhere Hitzebelastung in Städten als wahrscheinlich. Parallel steigt die Gesundheitsgefahr: Herz-Kreislauf-Probleme, Dehydrierung, Arbeitsausfälle im Freien, Ernteverluste. Gerade ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen sind besonders betroffen.

Die schmerzliche Lektion fehlender Vorsorge

Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hat offengelegt, wie lückenhaft unsere Schutzsysteme sein können: Messstationen an falschen Orten, Geräte, die bei Hochwasser versagen, Kommunikationsketten, die reißen. Resilienz sieht anders aus. Hydrologische und meteorologische Netze müssen ausgebaut, redundant und krisenfest werden. Frühwarnungen brauchen schnelle, klare, barrierefreie Kanäle – und eine Bevölkerung, die weiß, was zu tun ist. Warnen allein rettet keine Leben, wenn Wege versperrt, Energie- und Datennetze ausfallen oder Rettungskräfte selbst im Wasser stehen.

Wälder im Stresstest – ein liebgewonnener Anker wankt

Unsere Wälder sind Kühlung, Wasserspeicher, Lebensraum und Erholungsort zugleich – und sie geraten unter Druck. Hitze, Dürre und Schädlinge setzen ihnen zu. In manchen Regionen sterben Bestände großflächig ab; Neuwaldbau mit klimaresilienteren Arten braucht Zeit, Pflege und Geld. Dass vertraute Landschaften sich verändern, trifft die Psyche einer Gesellschaft ebenso wie ihre Ökonomie. Tourismus, Holzindustrie, Naturschutz – sie alle müssen sich neu justieren.

„Jahrhundertereignis“ – ein irreführender Begriff

Wetterstatistik ist kein Naturgesetz. Wenn sich die Rahmenbedingungen – also Temperatur, Verdunstung, Luftfeuchte – verschieben, verschiebt sich auch die Wahrscheinlichkeit extremer Ereignisse. Was früher als extreme Ausnahme galt, kann in einem veränderten Klima häufiger eintreten. Das zu akzeptieren, ist der erste Schritt, um Planung, Bau und Versicherungssysteme auf die Zukunft auszurichten.

Politische Prioritäten: vom Nachsehen zur Vorausschau

Wir stecken in einer gefährlichen Routine: erst debattieren, dann aufschieben, schließlich improvisieren – und am Ende wird es teurer als vorbeugendes Handeln. Klimaschutz und Anpassung dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen beides: weniger Emissionen, um den Trend zu brechen, und kluge Anpassung, um unvermeidbare Risiken zu managen. Dazu gehören hitzerobuste Städte mit Schatten, Wasser und Begrünung, widerstandsfähige Netze, Katastrophenschutz mit Vollausstattung und eine Landwirtschaft, die mit Wasser haushaltet und Böden schützt.

Klimaschutz ist Heimatschutz

Die zentrale Botschaft lautet: Wer Emissionen senkt, schützt seine Region vor künftigen Schäden. Wer anpasst, schützt Leben und Infrastruktur. Wer beides ignoriert, bezahlt doppelt – mit Geld und mit Sicherheit. Deshalb: nicht kleckern, sondern klotzen. Jede Tonne CO₂ weniger, jede entschärfte Hitzefalle, jede funktionierende Messstation ist ein Baustein gegen Heimatverlust.

Teil 2: Nicht nur Hitze wird uns Probleme machen, sondern auch extreme Wetterverhältnisse

Hitze ist das offensichtlichste Symptom der Klimakrise – doch das europäische Risiko ist komplexer.

Zwei große Entwicklungen drohen unser Wetter tiefgreifend zu verändern: eine Schwächung der großen Atlantik-Umwälzströmung (oft verkürzt mit „Golfstrom“ bezeichnet) und eine beschleunigte Erwärmung des Mittelmeers.

Beide Prozesse erhöhen die Energie und die Feuchte im System – mit Folgen, die von Dauerhitze über Starkregen bis zu schweren Gewittern reichen.

Wenn das atlantische Förderband stottert

Die Atlantische Umwälzzirkulation transportiert warmes Oberflächenwasser nach Norden und kaltes Tiefenwasser zurück.

Sie ist ein Grund dafür, dass Westeuropa milder ist als andere Regionen gleicher Breite.

Schmelzendes Süßwasser aus dem hohen Norden und veränderte Dichteverhältnisse können diesen Motor schwächen. Ergebnis:

Der Jetstream wird instabiler, Wetterlagen „kleben“ länger über Europa, Kaltluft und Warmluft stoßen häufiger in ungünstigen Mustern aufeinander.

Das bedeutet weniger Wechsel, aber dafür extremere Ausschläge – sowohl nach oben (Hitze, Dürre) als auch nach unten (späte Fröste, Kaltlufttropfen, Winterstürme).

Das Mittelmeer als brodelnder Energiekessel

Das Mittelmeer erwärmt sich schneller als der globale Durchschnitt. Warmes Wasser verdunstet stärker, die Atmosphäre nimmt mehr Feuchtigkeit auf – der „Zündstoff“ für Unwetter steigt. Strömt diese feuchtheiße Luft nach Norden und trifft dort auf kühlere Luftmassen, bekommt sie Auftrieb: Gewittertürme, Hagel, Starkregen und Sturzfluten sind die Folge. Gleichzeitig fördern warme Meere Tropennächte entlang der Küsten und in Flusstälern, was die Belastung für die Bevölkerung erhöht und die Stromnetze (Kühlung) fordert.

Europa zwischen Hitzeklebern und Flutkaskaden

Die heikle Kombination aus gestörter Großwetterlage und warmem Mittelmeer erzeugt genau jene Muster, die wir immer öfter beobachten: Wochenlange Wärmeglocken über Mitteleuropa, unterbrochen von kurzen, aber extrem nassen Episoden. Besonders gefährlich sind stationäre Zellen – Gewitter, die kaum ziehen und ihre Wassermassen auf engem Raum abladen. Wenn Böden ausgedörrt oder bereits gesättigt sind, verwandeln sich Bäche in Minuten in reißende Ströme. Urban geprägte Räume mit viel Versiegelung trifft es doppelt: Hitze staut sich, und bei Regen fehlt die Fläche zum Versickern.

Ökologie, Wirtschaft, Gesellschaft – alle sind betroffen

Jedes Extrem setzt Kettenreaktionen in Gang. Hitzewellen mindern die Leistungsfähigkeit, erhöhen das Gesundheitsrisiko und drücken Ernten. Starkregenereignisse beschädigen Infrastruktur, drosseln Produktion, treiben Versicherungsprämien und kommunale Haushalte nach oben. Kühlwasserknappheit trifft Kraftwerke, Niedrigwasser die Schifffahrt, Stürme die Forstwirtschaft. Und jedes Ereignis hinterlässt Spuren in der Psyche: Unsicherheit, Wut, Erschöpfung. Die Lehre daraus ist unbequem, aber klar: Wir müssen unser System auf ein „neues Normal“ ausrichten, das größere Ausschläge aushält.

Was jetzt zu tun ist

- Emissionen senken, und zwar schnell: Ausbau Erneuerbarer, Effizienz, Elektrifizierung, Speicher, Lastmanagement,

- Städte hitzerobust machen: Bäume, Wasser, Schatten, helle Oberflächen, Fassaden- und Dachbegrünung, kühlere ÖPNV-Knoten,

- Frühwarn- und Messnetze stärken: dichte, redundante Pegel- und Wetterstationen, krisensichere Energie- und Datenversorgung,

- Raumordnung aktualisieren: nicht mehr im Überflutungsraum bauen, Rückhalteflächen zurückgewinnen, Blaue-Grüne Infrastruktur ausbauen,

- Gesundheitsschutz priorisieren: Hitzeschutzpläne, Kühlräume, arbeitsrechtliche Anpassungen bei Hitze, zielgruppengerechte Kommunikation.

Es geht nicht darum, Angst zu schüren, sondern darum, Realität anzuerkennen und Verantwortung zu übernehmen. Wer die Risiken offen adressiert, kann Schäden begrenzen – und Chancen heben: sauberere Luft, leisere Städte, geringere Energieimporte, mehr Lebensqualität.

#Klimakrise #Klimawandel #Klimaflucht #Extremwetter #Klimaanpassung

———

Quellen:

** https://utopia.de/news/karsten-schwanke-warnt-nicht-afrikaner-wir-werden-fliehen-muessen_841939/

Ein Gedanke zu „Hitze, Hunger, Heimatverlust – Meteorologe warnt: WIR werden fliehen müssen!“

Die Kommentare sind geschlossen.