Ein Beitrag von

Werner Hoffmann

Während Lithium, Kobalt und Nickel in den letzten Jahren zum Synonym für moderne Batterien geworden sind, steckt dahinter ein ökologisches und geopolitisches Dilemma.

Fast alle gängigen Akkus – ob in Elektroautos, Smartphones oder Hausspeichern – hängen noch immer von seltenen oder problematischen Rohstoffen ab, deren Förderung oft unter menschenunwürdigen Bedingungen erfolgt.

Zudem kontrollieren Länder wie China einen Großteil der weltweiten Lithium- und Batterielieferketten. Das macht Europa verwundbar und abhängig – gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen.

Doch jetzt bahnt sich eine leise Revolution an – und sie riecht nach Meerluft.

Forscherinnen und Forscher in Deutschland entwickeln die sogenannte Salz-Luft-Batterie, die völlig ohne Lithium auskommt.

Statt seltener Erden nutzt sie einfache, weltweit verfügbare Stoffe wie Kochsalz (NaCl) und Sauerstoff aus der Luft.

Eine Technologie, die nicht nur sauber, sondern auch sicher, langlebig und vollständig recycelbar ist.

Die Idee: Energie aus Salz und Luft

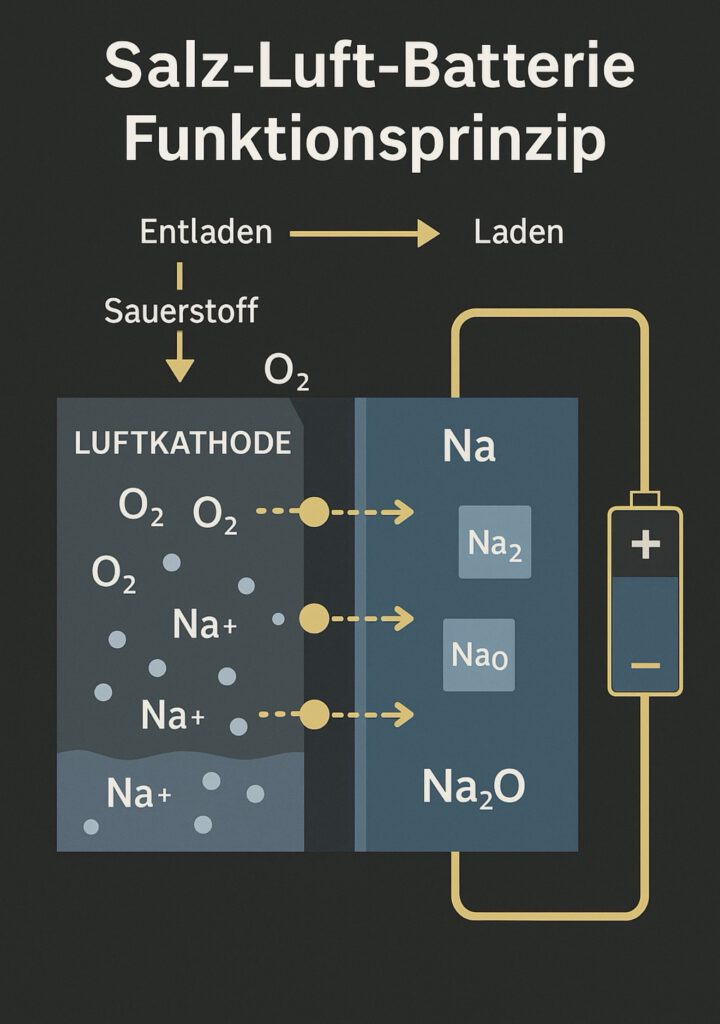

Das Prinzip klingt fast poetisch: Natrium – ein Bestandteil von gewöhnlichem Kochsalz – reagiert mit Sauerstoff, um elektrische Energie zu speichern. Im Inneren der Batterie befindet sich eine Luftkathode, durch die Sauerstoff aus der Umgebungsluft einströmt. An der anderen Seite arbeitet eine Natrium-Anode. Wird Strom entnommen, verbinden sich beide zu Natriumoxid – beim Laden zerfällt die Verbindung wieder, und der Zyklus beginnt von Neuem.

Das Ergebnis:

- keine giftigen Metalle,

- keine Brandgefahr,

- kein teures Recycling,

- und ein Batteriesystem mit potenziell jahrzehntelanger Lebensdauer.

Woher kommt das Salz?

Das Beste daran: Salz ist überall. Es kann aus unterschiedlichsten Quellen gewonnen werden:

- aus Meersalz, das durch Verdunstung entsteht,

- aus Steinsalz-Lagerstätten – etwa im deutschen Werra- oder Salzstockgebiet,

- aus Soleschichten unter der Erde, wie sie in Norddeutschland oder Österreich vorkommen,

- oder sogar aus industrieller Salzrückgewinnung, etwa aus chemischen Prozessen oder Meerwasserentsalzung.

Deutschland selbst verfügt über große Natrium- und Chloridvorkommen, die bisher kaum für die Energiespeicherung genutzt werden.

Damit könnte das Land nicht nur unabhängiger von asiatischen Lieferketten werden, sondern eine neue, nachhaltige Wertschöpfungskette aufbauen – Made in Germany.

Einsatzgebiete

Die Salz-Luft-Batterie ist vor allem dort stark, wo Platz keine Rolle spielt, aber Langzeitstabilität und Umweltschutz zählen:

- als Hausspeicher für Photovoltaikanlagen,

- in Industriebetrieben zur Netzstabilisierung,

- für Inselnetze und Off-Grid-Systeme,

- und künftig in Großspeichern für Wind- und Solarparks.

Ihr Aufbau ist robust, preiswert und skalierbar – perfekte Voraussetzungen für eine grüne Speicherinfrastruktur.

Deutschlands stille Energie-Revolution

In deutschen Forschungsinstituten wie dem Fraunhofer ICT, dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) oder der TU München entstehen derzeit Prototypen, die das Potenzial haben, den Energiemarkt zu verändern. Wenn diese Technologie im großen Maßstab funktioniert, könnte sie eine echte Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus werden – und Europa einen technologischen Vorsprung verschaffen, der unabhängig macht von globalen Lieferkrisen und politischen Erpressungen.

Sauber. Sicher. Salz.

Was heute noch wie Zukunftsmusik klingt, könnte in wenigen Jahren Realität sein: Batterien, die jahrzehntelang halten, sich vollständig recyceln lassen und keine seltenen Erden benötigen. Eine Batterie, die buchstäblich aus Salz und Luft entsteht – zwei Ressourcen, die überall verfügbar sind. Das ist nicht nur ein technischer Fortschritt, sondern ein ökologischer und politischer Befreiungsschlag.

#Energiewende, #Innovation, #Batterietechnologie, #MadeInGermany, #Unabhängigkeit